Kontakthof 2.0.

Martina Leeker, September 2015

Das Theaterprojekt „Kontakthof 2.0. Living in digital cultures“ wurde für die Verabschiedung des Innovations-Inkubators, Bereich Digitale Medien der Leuphana Universität Lüneburg erarbeitet, ein von 2009 bis 2015 von der EU gefördertes Projekt zur regionalen Entwicklung. Die Aufführung fand am 24.6.2015 im Rahmen der Abschlussveranstaltung des Inkubators an der Universität in einem Seminarsaal statt. Das Stück wurde in einem Seminar mit Studierenden zum Thema „TheorieTheater“ (interner Link, Borkman) entwickelt.

Ausgangspunkt für das Theaterprojekt waren drei Bezugsrahmen, mit denen eine Auseinandersetzung mit neoliberalen und digitalen Kulturen unternommen wurde. Der (1) Bezug zur Verabschiedung der Mitarbeiter_innen des Innovations-Inbukators/ Digitale Medien sollte über die These hergestellt werden, dass sowohl die Studierenden als auch die Mitarbeiter_innen durch ihr Arbeiten im Kontext der Leuphana Universität Lüneburg an einer so genannten neoliberalen Kultur (Björn Hayer, Byung-Chul Han: Wir Facebook-Kapitalisten 2014) teilhaben. Bei den ausscheidenden Mitarbeiter_innen des „Inkubators“ stellte sich dieser durch ihr „Schaffen von Geschäftsmodellen in einer digitalen Welt“ her. Mit diesem kommen Wissenschaft, kreative Medienarbeit sowie Medienaktivismus nicht nur der Gesellschaft zu Gute, sondern sie werden auch in eine neoliberale, Kreativität und das Selbst ausbeutende Verwertungslogik gebracht. Für die Studierenden kommt es durch die spezifische Ausrichtung des Studierens an der Leuphana zum Kontakt mit neoliberalen Prämissen, so Mitglieder des Studierendenparlaments der Universität:

„Der Neoliberalismus mit seinem Zwang, die Bildung dem Diktat der Verwertbarkeit zu unterwerfen, offenbart sich unter anderem in der gewollten Flexibilisierung der Absolvent_innen. Hochschulen nehmen den Studienfächern flächendeckend Fachinhalte und ersetzen sie zum Teil durch allgemeinbildende Angebote, oder durch Lehrveranstaltungen zur Schulung der sogenannten Soft Skills. Die Universität Lüneburg, welche seit 2006 unter dem Markennamen ‚Leuphana’ firmiert, hat ihr ganzes Studienmodell nach diesem Prinzip aufgebaut.“ (Thorben Peters, Kevin Kunze, “Leuphana” als Symptom neoliberaler Hochschulpolitik 2015).

Allerdings war der Bezug auf die Leuphana Universität im Theaterprojekt nur ein Vehikel für die Erzeugung eines gemeinsamen „Dritten“, das eine übergreifende Entwicklung einspielte; und nicht etwa eine Auseinandersetzung mit der Universität selbst. Die Ansprache der Mitarbeiter_innen wurde in diesem „dritten Raum“ dadurch hergestellt, dass die Studierenden exemplarisch für ein Leben in neoliberalen Verhältnisse über ihre eigenen Befindlichkeiten sprachen. Ein weiterer (2) Aspekt der über die Leuphana und den Innovations-Inkubator exemplarisch eingespielten Themen digitaler Kulturen und neoliberaler Ökonomie sind Vernetzung und Netzwerke, die von sozialen, über ökonomische bis zu wirtschaftlichen Bündnissen reichen können. Dieser Aspekt wurde aufgerufen durch eine Szene im Format der „TheorieTheaters“, die zwei Studentinnen (Sarah Kresse, Lea Meinersdorf) angeregt von einem unveröffentlichten TheorieTheaterstück (Martina Leeker) erarbeiteten. In diesem Format werden theoretische Texte zu einer Szene zusammengefügt und inszeniert. Schließlich wurde (3) der Bezug zu digitalen Kulturen durch ein „Embodiment of remix“ erprobt. Remix (Felix Stalder, Neun Thesen zur Remix-Kultur 2009) ist eine Metamethode digitaler Kulturen, das heißt, sie wird in unterschiedlichen Bereichen wie Musik, Literatur oder Film genutzt, um, ermöglicht durch die technischen Möglichkeiten digitaler Codierung, bereits Vorhandenes durch Manipulationen auf der materiellen, datentechnischen Ebene neu zu kombinieren und zu etwas Eigenem zu synthetisieren. Damit wird zugleich eine Grauzone aufgemacht, denn Copyright oder wissenschaftliche Standardisierungen regulieren das Remixing. In den darstellenden Künsten ist das Remix nicht nur wegen der fehlenden digitalen Möglichkeiten im Spiel der Körper noch nicht angekommen. Vielmehr scheinen Körper und existente, fremde Werke anderer Darstellender im Kontext digitalen Remixens noch für Besitz, Authentizität und Subjektivität zu stehen. Indem im Theaterprojekt u. a. Choreografien von Pina Bauschs Kontakthof von 1978 für einen Remix entwendet wurden, sollte der Bezug zu digitalen Kulturen hergestellt und in der Verkörperung das letzte Refugium des Analogen ins Digitale überführt und dabei zugleich die Konsequenzen dieser Übersetzung reflektiert werden. Der Kontakthof 2.0 sollte mithin eine Idee davon geben, wie Kontakt, Kommunikation, Selbst, Arbeit, Partizipation und vielleicht auch Glück in digitalen Kulturen aussehen.

In dieser Dokumentation werden nicht nur die Arbeiten vorgestellt und archiviert. Sie werden auch im Hinblick auf Methoden für eine wissenschaftliche Untersuchung und praktische Auseinandersetzung mit neoliberalen und digitalen Kulturen ausgewertet. In den Fokus rücken dabei das Embodiment of remix sowie das Performen von Theorie im TheorieTheater. Diese beiden Methoden sollen für das Umgehen mit digitalen Mysterien gesichtet werden, wie es der Aufgabe im letzten Jahr der Forschung (interner Link zum Aufsatz: Mit Foucault …) zu „Re-thinking methods“ im DCRL entspricht.

Das Stück bestand aus einer Montage verschiedener Szenen, die durch das Thema des Lebens in digitalen und neoliberalen Kulturen zusammengehalten wurden.

Es begann mit einem Einzug der Studierenden durch den Hörsaalgang der Universität, in dem die Mitarbeiter_innen der verschiedenen Projekte des Innovations-Inbukators im Rahmen der Abschlussveranstaltung an Ständen ihre Arbeitsergebnisse präsentierten. Die Studierenden trugen Anzüge und Etuikleider (Bild 1 und 2), in Anlehnung an die Kostüme der Tänzer_innen von Pina Bauschs Kontakthof (Bild 3).

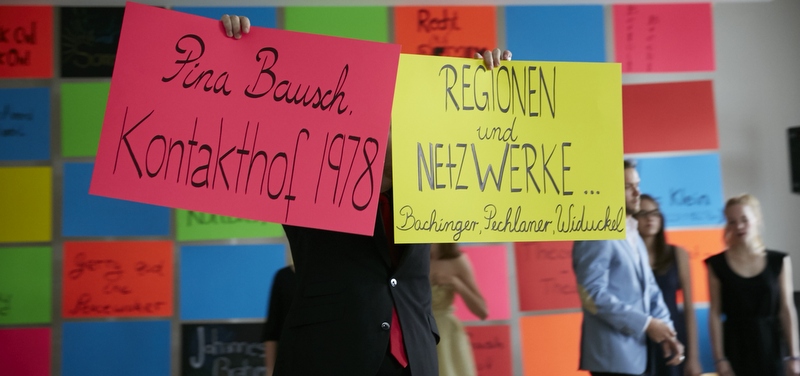

Die Studierenden tanzten beim Einzug die Choreografie „Season March“, aus dem Film „Pina“ von Wim Wenders von 2011. Der Einzug wurde unterbrochen von Erläuterungen zu den Gesten in der Choreografie, die ebenfalls aus dem Film „Pina“ stammen. Durch die Kleidung und die Bewegungen war eine festliche Haltung gegeben. Beim Einzug schob ein Spieler einen Einkaufswagen, auf dem eine Tonanlage zum Abspielen des Soundtracks transportiert wurde. Eine Spielerin trug ein Plakat, auf dem das „Recht auf Remix“ eingefordert wurde. Ein weiterer Spieler trug Plakate, auf denen – gleich einem vergegenständlichten Zitat – die Quellen der Choreografie verzeichnet waren. Ziel des Einzuges war es, die Besucher_innen der Messe zur Aufführung zu locken. Am Aufführungsort wurde der Einzug fortgesetzt.

Der Bühnenhintergrund im Aufführungsraum bestand aus einer bunten Plakatwand, auf der gleich eine Zitatensammlung eine Auswahl der im Stück genutzten Bestandteile für Remixes aufgeführt wurden. Das Zusammenfügen unterschiedlicher Elemente ist durchaus eine Methode des so genannten postdramatischen Theaters (PDF, Martina Haase, Postdramatisches Theater). Im „Kontakthof 2.0“ ging es nun aber darum, aus dem Montieren, Collagieren und Assemblieren ein auf die Möglichkeiten von Theater bezogenes Remixing umzusetzen. Das heißt, fremde Körperlichkeiten sollten verkörpert und in einen neuen Kontext gestellt werden. Eine Weise der Übersetzung des Remixens ins analoge Performen war die Vergegenständlichung und Verkörperung des Zitats.

Auf der Bühne befanden sich zudem drei Monitore, auf denen Mitschnitte zu den originalen Choreografien von Pina Bausch gezeigt wurden, sobald sie live auf der Bühne getanzt wurden.

Im Aufführungsraum angekommen, führten die Spieler_innen die Zuschauer_innen in das Stück ein und trugen die Rahmung des von allen Anwesenden geteilten Lebens in neoliberalen Verhältnissen und digitalen Kulturen vor.

In der folgenden Szene berichteten sie von ihren Befindlichkeiten in einer neoliberal organisierten Welt. Sie erzählten von Leistungsdruck sowie von der Angst, etwas zu verpassen, wenn sie sich für einen Weg entscheiden. Eine wichtige Erfahrung bildet das Netzwerken, das sich auf soziale Netze bezieht, über die man sich verbindet, sowie auf ökonomische Netzwerke, die bei Suche nach Jobs helfen.

In der von Sarah Kresse und Lea Meinersdorf verfassten „Netzwerk-Szene“ wurde ein theoretischer Text in eine Spielszene aufgelöst. Verhandelt wurden die Vorzüge von regionalen Netwerken für die wirtschaftliche Entwicklung. Dargestellt wurden allerdings mit verschiedenen Mitteln die atmosphärischen und affektiven Seiten des Netzwerkens.

Download Netzwerk-Szene als PDF (88 kB)

In der folgenden Szene wurde eine Tanzszene mit Nazareth Panadero aus „Kontakthof“ im Film „Pina“ von Wim Wenders mit einer weiteren Tanzszene zu Juan Llossas Frühling und Sonnenschein remixt. Sie können im weitesten Sinne als Fortführung der Verhandlungen über Netzwerken gesehen werden. Denn Nazareth Panadero wurde in einen Berührungstanz verwickelt und die Tanzsequenzen der Akteurinnen beruhten auf einer unsichtbaren Vernetzung der choreografischen Elemente.

Abschließend setzten die Spieler_innen ihre Berichte zum Befinden in neoliberalen und digitalen Kulturen fort.

Die erste Aufgabe im Theaterprojekt bestand darin, einen gemeinsamen Bezugrahmen für die Studierenden und die Mitarbeiter_innen herzustellen, so dass das Theaterprojekt als Verabschiedung funktionieren konnte. Dazu war eine Analyse der Leuphana Universität und des Innovations-Inkubators nötig. Es stand in Frage, wie der Bezug konfiguriert sein muss, damit das Theaterprojekt nicht Teil eines in der Vorbereitung identifizierten Diskurses um die Leuphana wurde. Denn mit diesem wird diese Universität als Ikone des Neoliberalen stilisiert und damit von einer umfänglichen Analyse des neoliberalen Systems abgelenkt.

Der Innovations-Inkubator war ein mit 89 Millionen Euro von der EU gefördertes Projekt zur regionalen Entwicklung (Holm Keller – Im Gespräch 2012). Einen Schwerpunkt bildeten Digitale Medien, dessen Aufgabe Holm Keller beschreibt:

„Mit dem Schwerpunkt Digitale Medien greifen die Forscher den dramatischen Wandel der Medienproduktion und des Medienkonsums auf. Sie gehen der Frage nach, wie vor dem Hintergrund einer ständig wachsenden Internet-Nutzung das Fernsehen der Zukunft, also die Produktion und der Konsum bewegter Bilder aussehen kann. Zuschauer könnten dabei künftig selbst zu Produzenten werden. Möglich wird das durch die fast flächendeckende Verfügbarkeit des Internets und neue kostengünstige Technik für mobile Onlinegeräte und Videoproduktion.“

Ziel war es, im „Innovations-Inkubator für digitale Medien“ Wissenschaftler_innen und Praktiker_innen zusammenzubringen, um Geschäftsmodelle für die entstehenden digitalen Kulturen zu entwickeln und umzusetzen, so die Erläuterung auf der Website der Leuphana:

„Der digitale Wandel verändert die Welt. Ganze Industrien und gesellschaftliche Aufgaben werden neu gedacht – vom akademischen Publizieren bis zu öffentlich-rechtlichen Medien. Der Schwerpunkt Digitale Medien des EU-Wirtschaftsförderungsprojektes Innovations-Inkubator Lüneburg erforschte diesen Wandel und seine wirtschaftlichen Chancen: Wie haben sich Nutzung, Produktion und Distribution digitaler Inhalte geändert? Der Inkubator-Schwerpunkt Digitale Medien schuf einen experimentellen Raum, in dem Partner aus Wissenschaft und Praxis Konzepte für digitale Formate und Anwendungen erprobten.“

Diese Konzepte stehen im Kontext einer breiteren Bewegung der Auseinandersetzung mit digitalen Kulturen, in der es darum geht, dass Deutschland den Anschluss an globale technische Entwicklungen nicht verliert. Ein Kompendium der Allianz der Wissenschaftsorganisationen der Deutschen Forschungsgemeinschaft sowie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) umreißt die Aufgaben ihrer Agenda Hightech-Strategie 2020, in dem Anette Schavan im Grußwort formuliert:

„Die Innovationsprozesse haben in den vergangenen Jahren deutlich an Dynamik gewonnen. Einen wesentlichen Beitrag dazu leistet die ‚Hightech-Strategie für Deutschland’. Mit ihr wurde in der vergangenen Legislaturperiode erstmals ein nationales Gesamtkonzept vorgelegt, das zu einer neuen Qualität der Zusammenarbeit von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik geführt hat. Mit der Weiterentwicklung der Hightech-Strategie werden bewährte Maßnahmen fortgeführt, aber auch neue Akzente gesetzt. Die ‚Hightech-Strategie 2020’ konzentriert sich auf fünf große Bedarfsfelder: Klima und Energie, Gesundheit und Ernährung, Mobilität, Sicherheit, Kommunikation. Das Ziel: Deutschland durch gezielte Impulse für neue Technologien, Innovationen und durch die Bündelung der Kräfte von Wissenschaft und Wirtschaft zum Vorreiter bei der Lösung der drängenden globalen Fragen zu machen.“

Es wäre von Interesse, eine Landkarte der Kopplungen von Politik, Wirtschaft und Forschung zu erstellen, denn diese bestimmen mit, was gefördert und damit als wichtige Themen und Methoden angesehen wird. Die „trading zone“ (PDF, eter Galison, Trading Zone 1997) dürfte der Begriff der „Innovation“ sein.

Diese u. a. in den Drittmittelaktivitäten sichtbar werdenden Bestrebungen der Ökonomisierung von Bildung werden in der Forschung (Torsten Bultmann, Bildungskonzepte im Neoliberalimus, 1998) sowie in der journalistischen Kritik als neoliberale Konzepte analysiert. Die „Leuphana“ gilt geradezu als Symptom neoliberaler Hochschulpolitik (Thorben Peters, Kevin Kunze, „Leuphana“ als Symptom neoliberaler Hochschulpolitik 2015). Hochschule würde zu einem Unternehmen (Christoph Stark, Exzellenz des Marktes. Die Leuphana Universität Lüneburg 2015) und Bildung und Forschung einer marktwirtschaftlichen Verwertungslogik (PDF, Markus Lange, Neoliberale Bildungskonzepte – Ausgewählte Beispiele und ihre Umsetzung. Diskursethische Analyse unter besonderer Berücksichtigung der Einführung von Finanzierungs- und Wirtschaftlichkeitskonzepten durch die Bertelsmann Stiftung 2009) unterworfen. Peters und Kunze führen aus eigenem Erleben als Studierende an der Institution aus:

„Charakteristisch für das neoliberale (Un-)Wesen unserer Zeit ist die Unterwerfung aller gesellschaftlichen Bereiche unter die Logik des kapitalistischen Unternehmertums. Diese sollen privat organisiert und in Konkurrenz zueinander möglichst ungehindert nach Profit streben in dem Glauben, Gewinner und Verlierer seien naturgegeben. Der Staat dient hierbei der Ermöglichung und Aufrechterhaltung dieser Konkurrenz, indem er die notwendigen marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen schafft und erhält. […] Hochschulen sind zu outputorientierten Dienstleistungsunternehmen verkommen, deren Ziel es ist, möglichst schnell verwertbare Arbeitskräfte zu produzieren.“

Die Hochschule selbst antwortet auf solche Kritik und Analyse u. a. mit unternehmenswissenschaftlichen Auseinandersetzungen, so Holm Keller und Felix C. Seyfarth:

„Dieser Strang der Kritik vermutet eine schrittweise Ökonomisierung neoliberaler Prägung – oder etwas schlichter: den Ausverkauf – hinter dem Begriff des Hochschulmarketing und möchte Hochschulkommunikation auf im staatlichen Kontext etablierte Formen von Pressearbeit reduziert wissen. […] Diese Kritiken sind in sozio-kulturellen Erfahrungen oder historischen Entwicklungen begründet, die an anderer Stelle ausführlich beleuchtet worden sind. Sie tragen jedoch ein verkürztes Bild dessen, was Marketing will, im Hinterkopf: Modernes Marketingverständnis zielt jedenfalls nicht auf Umsatz- oder Gewinnmaximierung, sondern allgemein auf die Kommunikation zur Förderung von Austauschbeziehungen zwischen Individuen oder Organisationen zum gegenseitigen Nutzen (American Marketing Association, 2004).“

Von Interesse für die Auseinandersetzung mit neoliberalen Kulturen und Regimen im Theaterprojekt war nun aber nicht die Leuphana selbst. Sie diente vielmehr als Zugang zum Problemfeld, gleichsam als sein Medium. Dass die „Leuphana“ nicht in den Mittelpunkt rücken konnte, liegt an ihrem diskursiven Stellenwert. Mit Blick auf den Hype auf die „Leuphana“ stellt sich nämlich die Frage, warum diese Universität von einem solch hohen öffentlichen Interesse ist und diskursiv als Symptom einer neoliberalen Bildungspolitik erzeugt wird. Aus dieser Perspektivierung rückt die Konstruktion eines Netzwerkes in den Fokus, in dem unterschiedliche Player, Agenten und Doppelagenten an einem selbstbezüglichen und eigensinnigen System eines neoliberalen Schreckgespenstes bauen. Zu diesem gehören z. B. verwaltende Vertreter der Hochschule, ihre Wissenschafler_innen, die Studierenden ebenso wie die Presse, die Förderinstitutionen, das Internet, die Kritiker und die Befürworter, die an Projekten beteiligten Unternehmer. Die Hypothese ist, dass im genannten Gefüge im Kleinen ein medialer und ökonomischer Wandel vollzogen wird, um damit einen viel Größeren zu kompensieren, der von weitaus mächtigeren Playern betrieben und kontrolliert wird, die nicht mehr durchschaubar sind. Die „Leuphana“ ist dabei eine Art exemplarischer Spielgrund, auf dem Strategien, von denen man vermutet, dass sie im größeren Ganzen vor sich gehen könnten, projiziert und ausagiert werden. Das gehypte Spielfeld scheint zum einen überschaubarer und vermittelt die Illusion von Verstehen und Kontrolle. Zum anderen ist es ein Ort des Geheimnisses, der Unberechenbarkeit und der Nichtplanbarkeit, durch den man eine Art latenter Paranoia erlernen und trainieren kann, die wiederum wie ein Schutzschild gegen das große neoliberale Nicht-Verstehen gelten kann. Denn diese paranoide Grundhaltung hilft dabei, Erklärungsmodelle aufzubauen und vermittelt damit die Illusion, für etwaige Überraschungen gefeit zu sein, weil sie schon vorgedacht wurden. Diesen Operationen scheinen alle am System Beteiligten ausgesetzt, auch die, die mehr Macht haben, aber in einer spiralartigen Drehbewegung, z. B. in der Beantragung von großen Projekten oder der Auseinandersetzung mit der Presse, auf einer höheren und undurchsichtigeren Ebene selbst in unterlegener Position sind. Das heißt, die „Leuphana“ wurde und wird so markant beobachtet und analysiert, weil sie einer Hoffnung auf Kontrolle der nicht-verstehbaren Operationen neoliberaler Regime in digitalen Kulturen entspricht.

Diese Konstitution sollte im Theaterprojekt nicht thematisiert werden, um nicht Teil dieses Spiels zu werden, indem man sich an der Erzeugung und Diskussion von weiteren Geschichten beteiligt. Weil die Leuphana aber einen hohen Bekanntheitsgrad hat und als Symptom für eine neoliberale Kultur verhandelt wird, galt es an dieser Stelle, auf diesen Umstand Bezug zu nehmen und zu erläutern, warum die Leuphana gleichsam gemieden wurde. Die „Leuphana“ sollte vielmehr als eine Art common ground des Neoliberalen gelten, auf dem die Studierenden und die Mitarbeiter_innen des Innovations-Inkubators wie in einer gemeinsamen „Lebenswelt“ trotz aller Unterschiede bezogen auf eine je individuelle Lebenssituationen zusammengeführt werden konnten.

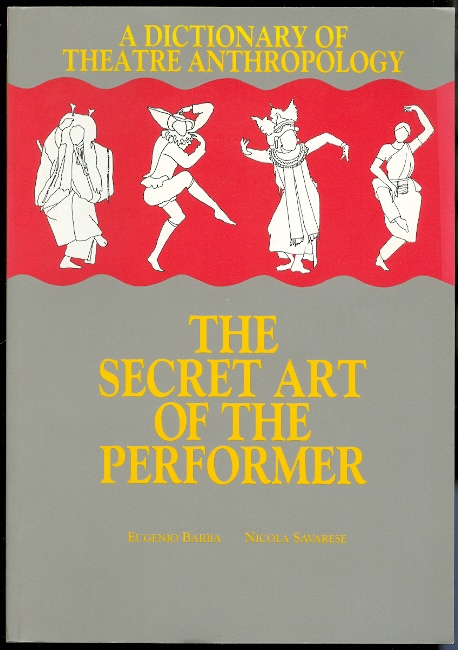

Thema des Theaterstückes war das Leben in neoliberalen digitalen Kulturen. Die These war, dass diese von den Studierenden wie von den aus der Institution ausscheidenden Mitgliedern des Innovations-Inkubators geteilt werden. Die Idee war, dass dies zu spezifischen Verhaltensweisen führt, da man sich in einem Milieu aufhält. Vorbild für diese Sichtweise war die theateranthropologische Forschung (PDF, Eugenio Barba, Nicola Savarese, A Dictionary of Theatre Anthropology: The Secret Art of the Performer, London – New York 1991) von Eugenio Barba, Gründer und Leiter des Odin Teatret, in der International School of Theatre Anthropology (ISTA). In der Theateranthropologie geht es um die Sammlung und Erforschung eines jenseits von kulturellen Einschreibungen ein- und ausgeübten prä-expressiven Verhaltens, das alle Akteur_innen gleichermaßen teilen. In dieser Sicht bildet die „Bühne“ eine Umwelt, gleichsam eine Art Savanne, die die Lebensbedingungen der Akteur_innen sowie das darin angemessene Verhalten erzeugt. Eugenio Barba schreibt:

“There is no doubt that spatial poetry, the performer’s extra-daily technique, and pre-expressive behaviour are different ways of suggesting the same reality which, however, projects different shadows.”

Eugenio Barba, THE PAPER CANOE, A Guide to Theatre Anthropology, London – New York 1995, hier S. 161 auf asset.soup.io (PDF)

Zu den Verhaltensweisen, die auf der Bühne transkulturell erforderlich sind, gehört u. a. die Herstellung von Präsenz. Eine Methode diese zu erreichen ist, wie das Buchcover zeigt, das Einnehmen eines prekären, nicht-alltäglichen Gleichgewichtes.

Die Leuphana sollte in vergleichbarer Weise zu einem Ort im Sinne einer neoliberalen Savanne werden, in der Studierende und Mitarbeiter_innen spezifische Bedingungen und Verhaltensregeln in je eigener Ausprägung teilen. Es wurde angenommen, dass beim Studieren bzw. Arbeiten an einer Unternehmens-Universität als neoliberale Savanne ein hohes Maß an Engagement, Selbstkontrolle sowie das Diffundieren der Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit den geteilten Lebensbedingungen und Verhaltensweisen entspricht. Zudem ist Kreativität wichtig, die bei den Studierenden als Selbstverwirklichung aufgefasst wird und bei den Mitarbeiter_innen in Geschäftsmodelle fließt.

In dieser Rahmung erzählten die Studierenden von ihrem Befinden in neoliberalen und digitalen Kulturen. Aus Improvisationen während der Proben wurden Kernsätze dazu destilliert. Sie bezogen sich u. a. auf die ihnen zugeschriebenen Charakteristika der so genannte Generation Y.

Aufrüttelnd war, unter welchem Druck die Studierenden stehen und sich selbst stellen. Dies mag in der Tat ein Effekt der neoliberalen Selbstkontrolle sein. Eine wichtige Rolle spielen dabei in dieser Generation das Netzwerken und Netzwerke. Die sozialen Netzwerke bedingen eine Art sozialen Stress, durch den Beziehungen und Aktivitäten geprägt sind. Über professionelle Netzwerke, so die Erfahrung, würde die Vergabe von Jobs geregelt. Arbeitgeber würden nämlich den Grad der Vernetzung vor einer Einstellung prüfen. Das Netzwerk „Xing“ wirbt sinnfällig auf seiner Site mit dem Motto: „50% aller Jobs werden über Kontakte vergeben. Und XING ist das Netzwerk für berufliche Kontakte: 200.000 neue Kontakte werden hier jeden Tag geknüpft.“ (ebda.)

Als Fazit wurde nach der Recherche- und Probenphase zusammengefasst, dass diese „Generation“ nicht mehr außerhalb von digitalen Netzwerken existieren könne. Sie seien gleichsam die existentielle Grundlage, die von der Organisation des Studiums, über die der Arbeit bis hin zu Beziehungen reiche. Diese Bedingungen und diese Erfahrungen bildeten gleichsam die Folie sowie den (schau-)spielerischen Untertext (Gerhard Ebert, Rudolf Penka (Hg.) – Schauspielen, Berlin (DDR) 1985) für die Inszenierung der von Sarah Kresse und Lea Meinersdorf verfassten „Netzwerkszene“.

In der „Netzwerkszene“ werden Teile aus dem Vorwort der Herausgeber des Bandes „Regionen und Netzwerke“ (Monika Bachinger, Harald Pechlaner, Werner Widuckel (Hg.), Regionen und Netzwerke. Kooperationsmodelle zur branchenübergreifenden Kompetenzentwicklung, Wiesbaden 2011) montiert. Das heißt, einzelne Sätze wurden fiktiven Figuren so zugeordnet, dass eine Gesprächsituation entsteht.

Download Netzwerk-Szene als PDF (88 kB)

Für die Umsetzung der Szene im Theaterprojekt „Kontakthof 2.0“ wurden die theoretischen Ausführungen in eine imaginierte Vortragssituation verlegt, in der die Rednerin von einem „Kleinkind“ sowie von unaufmerksamen Zuhörer_innen gestört wurde, die mit ihr Schabernack trieben. Dies war die erste Ebene, auf der die Theorie zur regionalen Netzwerken mit a-/sozialen Verhaltensweisen in einer Gruppe konterkariert wurden. Die zweite Ebene stelle sich durch parallel laufende Handlungen her, etwa wenn vier Spielerinnen das Spiel „Twister“ nachempfanden und so ein Netzwerk der Körper ausführten. Nach Auflösung der physischen Verquickungen erschlossen Kommentare wie: „Eigentlich bin ich lieber allein!“ oder „Mir war es zu warm.“ sowie „Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich wieder herauskomme!“ affektive Bereiche von Netzwerken. Schließlich führte die anschließende Szene mit dem Remix des Tanzes von Nazareth Panadero aus dem Film „Pina“ von Wim Wenders die untergründigen Ebenen von Netzwerken fort. Hier wurde ein Spieler von Spielerinnen berührt und schließlich auf dem Boden abgelegt. Die übrigen Spielerinnen führten die Choreografie aus Wenders Kontakthof zu Juan Llossas Frühling und Sonnenschein aus. Da sie im Raum versetzt ausgeführt wurde, kann dieser Part als Anspielung auf Netzwerke gelten, in denen ein Machtspiel durch das Achten auf die Beteiligten entsteht.

Dieses Aufführen von Theorie, so die These, zeitigt theoretische und wissenschaftliche Erkenntnisse, die ohne die Performance nicht möglich gewesen wären. TheorieTheater im Sinne des Performens von Theorie kann als Methode für digitale Kulturen ausgewiesen werden, die zwei Beiträge leistet. Erstens können mit ihm Ebenen und Sichtweisen eingespielt werden, die ohne das Prinzip der Verkörperung nicht aufscheinen können. Dies betrifft z. B. Affekte, Atmosphären oder Körperlichkeit. Dies kann dazu beitragen, dass Theorie und Wissenschaft ihre Blickwinkel erweitern und ihre Untersuchungen und deren Fragestellungen differenzieren. Zweitens kann das Performen von Theorie eigene Ergebnisse hervorbringen. Im Rahmen des Projektes „Kontakthof 2.0“ wurde z. B. eine Analyse zur Organisation von neoliberalen Regimen möglich. Exemplarisch sind die Erkenntnisse zum Stellenwert der Leuphana. Die diskursive Erzeugung der Leuphana wurde als die Herstellung eines Spielfeldes bezeichnet, auf dem in der Kooperation unterschiedlicher Akteure Umgangsweisen mit der nicht mehr verstehbaren und kontrollierbaren Verfasstheit neoliberaler Regierung erprobt werden. Drittens kann durch das Performen von Theorie diese im Verkörpern überprüft werden. Denn in der Verkörperung wird das theoretische Modell gleichsam vom Kopf auf die Füße gestellt. Wenn theoretische Modelle und Erklärungsweisen in die Performance gelangen, dann werden sie schließlich viertens zugleich ob der Begegnung mit einem Raum des Spiels, des Fiktiven sowie der Künstlichkeit in ihrer eigenen Konstruktivität und Bedingtheit ausgestellt. Indem auf der Bühne mehr Ebenen und Aspekte zum Tragen kommen als in einem Text, verweist die Performance auf die Begrenztheit von theoretischen Modellen und zeigt deren Politik der Ein- und Ausgrenzung. Auf dieser Weise wird im Performen der Theorie auch immer deutlich, dass es mehr Dinge gibt, als geschrieben steht und alles auch anders sein könnte.

Das Performen von Theorie als TheorieTheater ist mithin da eine probate Methode für digitale Kulturen, wo sie zu einem begrenzten Rahmen der Anschauung sowie der Überprüfung werden. In der Emergenz und Evidenz des Spielens und Aufführens wird Theorie porös und brüchig.

Die zweite Methode, die im Theaterprojekt „Kontakthof 2.0“ für digitale Kulturen gewonnen und erprobt wurde, ist das „Embodiment of remix“. Zum Remix schreibt Felix Stalder in einem grundlegenden Aufsatz:

„Remixing ist nicht nur ein modischer Stil der elektronischen Musik oder von nutzergenerierten Inhalten auf populären Plattformen wie YouTube. […] Vielmehr ist es eine Meta-Methode, ein viele Genres und spezifische Arbeitsweisen kennzeichnendes Verfahren, in welchem unter Verwendung bestehender kultureller Werke oder Werkfragmente neue Werke geschaffen werden. Wesentlich bei einem Remix ist sowohl Erkennbarkeit der Quellen wie auch der freie Umgang mit diesen. Die Erkennbarkeit der Quellen schafft einerseits ein internes Verweissystem, welches wesentlich die Bedeutung des neuen Werkes beeinflusst, und erlaubt anderseits, multiple Perspektiven miteinander zu verbinden und damit ein neues Verhältnis zwischen individueller und kollektiver Wahrnehmung zu artikulieren.“

Einleitend ins Museum für Remix heißt es:

„Remix ist selektiv. Ausschnitte, Teilstücke, Schnipsel, Samples und andere Fragmente von Werken werden im Remix neu zusammengeführt. Remix lebt dabei von erkennbarer Auswahl in neuer Einheit.

Wichtig ist mit Stalder, dass das beschriebene Remixen mit der Verfasstheit digitaler Technologien erst möglich wird, denn es gälte:

„[…] einen Unterschied zu betonen, weil der Begriff nicht nur das analoge Zusammenführen fremder ‚Fertigteile’ […] in einen neuen Zusammenhang, sondern auch das fluide, digitale Transformieren dieser Teile selbst umfasst.“

Das „Embodiment of remix“ leistet nun einen besonderen Beitrag zu dieser Kulturtechnik, die sich aus der unterschiedlichen Verfasstheit von Performances und technischen Medien ergibt. Denn im Embodiment treffen Digitales und Analoges aufeinander. Dadurch könnte zum einen eine Übersetzung von Körper, Subjekt und kultureller Produktion (u. a. Werke, Narrationen, Lebensweisen) in einen digitalen Modus der Vernetzung, Skalierung, Verrechnung und Transformation ausgelöst werden. Zum anderen könnte sich an der Begrenztheit des Remixens in den Darstellenden Künsten zugleich eine Form der Widerständigkeit gegen digitale Kulturen zeigen, die mit der Behäbigkeit und im Verhältnis zu digitalen Operationen begrenzten bzw. andersartigen Transformierbarkeit des Analogen zusammenhängt. Diese kann immer da von Nutzen sein, wo digitale Kulturen zu schnell und undurchschaubar sind. Bevor die Methode des Embodiment of remix spezifiziert und ausgewertet werden kann, gilt es allerdings zunächst zu klären, warum sich das Tanztheaterstück „Kontakthof“ von Pina Bausch in besonderem Maße für das verkörperte Remixing eignete.

Der „Kontakthof“ kann als ein Original für Kopien angesehen werden. Pina Bausch selbst hat nämlich dieses Tanztheaterstück als reproduzierbares Werk genutzt. So unternahm sie eine ganze Reihe von Reenactments, d. h. ein Nachspielen historischer Ereignisse – in diesem Fall eines älteren Stückes –, indem sie das Tanzstück 2000 mit Senioren 65+ und 2008 mit Jugendlichen 14–18 (wieder-)aufführte. In den Reenactments geht es zwar eher um eine möglichst „original-getreue“ Wiederholung (Vgl. Sandra Umathum, Seven Easy Pieces oder von der Kunst, die Geschichte der Performance Art zu schreiben, in: Jens Roselt, Ulf Otto (Hg.), Theater als Zeitmaschine: Zur performativen Praxis des Reenactments. Theater- und kulturwissenschaftliche Perspektiven, Bielefeld 2012) als um ein erneuerndes Mischen. Durch die Variationen des „Kontakthofs“ wird allerdings auch deutlich, dass jede Wiederholung schon Veränderung ist. Das Reenactment des „Kontakthof“ von Pina Bausch greift allerdings auf einer tieferen Ebene in die Integrität der Darstellenden Künste ein. Mit den Serien von Wiederholung befreit Pina Bausch nämlich das „Werk“ zum einen von seiner Unantastbarkeit und öffnet es so für Reproduktion und Transformation. Zum anderen entstehen zugleich durch die Wiederholungen wiedererkennbare, ikonenartige Versatzstücke von Choreografien, die im Internet, vor allem auf YouTube, kursieren und als solche Marker eine Fixierung des sich auflösenden Werkes sicherstellen. Zugleich werden die Live-Performances allerdings durch diese Abwanderung ins Digitale und ihre globale Verteilung im Internet für ein Remixing präpariert. Denn die Unmengen von Clips, die Mitschnitte von den unterschiedlichen Versionen dieses Stückes ins Internet bringen, sind – wie weiter oben von Stalder (PDF, Felix Stalder, Neun Thesen zur Remix-Kultur 2009) dargelegt – die technische Voraussetzung dafür, dass Remixen im Sinne der Kombination und Variation mit Hilfe digitaler Codierung stattfinden kann.

Diese Disposition wurde im Seminar zum Theaterprojekt „Kontakthof 2.0“ im Rahmen eines Workshops zum filmischen Remixen mit Robert Rapoport erprobt. Es wurde u. a. die Plattform „Popcorn“ getestet, auf der ein Remix aus unterschiedlichen Materialen zum „Kontakthof“ entstand, die im Internet verfügbar sind, wie z. B. Fotos, Clips von Choreografien, Wikipedia-Artikel. Ein weiterer Hinweis auf den besonderen, für das Remixen affinen Status von „Kontakthof“ ist der Film „Pina“ von Wim Wenders. Hier wird direkt auf ein filmisches Remixen abgehoben, da Tänze und Musik aus dem Kontakthof in neue Zusammenhänge gebracht und mit anderen Elementen kombiniert werden. Erste Remixes des Films finden sich im Internet (YouTube und Vimeo) auf der visuellen oder musikalischen Ebene.

Neben diesem Hang zur Reproduzierbarkeit bot „Kontakthof“ sich auf Grund seiner konzeptuellen Ausrichtung für das Remixen an. Von Interesse ist die Position des Subjektes, die in Pina Bauschs „Kontakthof“ aufgerufen wird und mit den möglichen Einspielungen der Subjektivierung durch Remixing verglichen werden kann. Wie in vielen Stücken von Pina Bausch werden auch im „Kontakthof“ die Grenzen zwischen Darstellung und Darstellenden porös. So wird immer wieder die so genannte 4. Wand (Svenja Baumann, Der entfremdete Spieler 2013) des Theaters durchbrochen und die Tänzer_innen wenden sich mit Kommentaren über ihre aktuelle Befindlichkeit in einer Szene oder mit Verlautbarungen zu vermeintlich persönlichen Erlebnissen an die Zuschauer_innen. Die Darstellung zerreibt (PDF, Sabine Huschka, Pina Bausch, Mary Wigman, and the Aesthetic of ‘Being Moved’, in: Susan Manning, Lucia Ruprecht (Hg.): New German Dance Studies, Illinois 2012) sich dabei gleichsam zwischen gesellschaftlichen Einschreibungen in die Körper der Tänzer_innen, die sie als Subjekte konstituieren, und den individuellen Erlebnissen mit diesen. Auf diese Weise werden im Theater Fragen zu Subjektivität aufgeworfen und ausgehandelt, die sich insofern auf dem Weg zu einer Auflösung einer autonomen Subjektivität befinden, als sie gleichsam zu einem Remix aus Individuellem und Gesellschaftlichem wird. Diese Konstitution war ein geeigneter Ausgangspunkt, um die Subjektivierung durch Remixing zu erforschen, die gegebenenfalls, so die These, das Subjekt in eine Kette serieller Operationen ohne Ich-Kern transformiert. Ein weiterer Grund für eine Auseinandersetzung mit dem „Kontakthof“ von Pina Bausch für ein Remixen war schließlich, dass er über beinahe drei Jahrzehnte als Metapher für einen Ort der Begegnung sowie der Anbandelung durch unterschiedliche Generationen wanderte. Die Remixes und Reenactments des „Kontakthof“ erlauben es deshalb, Veränderungen bezogen auf Körper, Kontakt, Beziehung und Kommunikation seit Ende 1970er Jahre bis 2015 abzulesen und im Hinblick auf ihren Zustand in digitalen Kulturen auszuwerten.

Schließlich soll das Remixen des „Kontakthof“ von Pina Bausch einen Beitrag zu Methoden für Archive der Performing Arts in digitalen Kulturen leisten. Im Theaterprojekt „Kontakthof 2.0“ wurde in diesem Zusammenhang der Versuch unternommen, Methoden für ein lebendiges Archiv zu entwickeln, das sich die technischen Möglichkeiten und kulturellen Konfigurationen digitaler Medien zu nutze macht bzw. von diesen konstituiert ist. Mit diesem Anliegen möchte das „Embodiment of Remix“ des „Kontakthofes“ einen Beitrag zur Arbeit des Archivs der Pina Bausch Foundation in Wuppertal leisten, das von ihrem Sohn Salomon Bausch geleitet wird und beispielhaft für den Forschungskontext der Archivierung von Performances und performativen Künsten steht.

Die Foundation erprobt unterschiedliche Formate der Archivierung, Erinnerung und Verlebendigung. Diese reichen von Projekten mit Schulen (PDF, Arbeitsbericht der Pina Bausch Foundation Nr. 2, 2012), in denen Choreografien nachgetanzt werden, bis hin zu einem digitalen Archiv (PDF). Dieses (PDF) wird gemeinsam mit Bernhard Tull vom Institut für Kommunikation und Medien (ikum) der Hochschule Darmstadt entwickelt. Einsatzpunkt der Auseinandersetzung mit diesem Archiv ist nun, dass es als digitale Datenbank nicht online zur Verfügung stehen wird, sondern vor Ort in Wuppertal (PDF, Marc Wagenbach, Pina Bausch Foundation (Hg.), Tanz erben. Pina lädt ein, Bielefeld 2014) zugänglich ist.

Mit dieser Lokalisierung erhält das Archiv eine Exklusivität, die es an Körper zurückbindet. Dies hat den Vorteil, dass Tänzer_innen vor Ort und gegebenenfalls im Austausch mit Tänzer_innen der Company sich das Werk von Pina Bausch sehr nah, physisch und authentisch erschließen können. Es entsteht, im Vergleich zu einem Archiv in Internet, ein Raum von höherem Kontrollwert.

Mit der Praxis des Remixing, die auf Clips aus dem Internet zugreift, wird diese lokale Anbindung nun durch die Arbeit mit einem globalen und mehr oder weniger allgemein zugänglichen Archiv unterbrochen. Mit dieser Wendung wird auch deutlich, dass das, was als Werk von Pina Bausch erinnert, übersetzt und tradiert wird, nicht nur von den Inhalten, sondern auch von den Zugangsmöglichkeiten zu einem Archiv sowie dessen Verfasstheit zusammen. Es wäre mithin eine Forschung zur Archivierung der performativen Künste nötig, in der untersucht wird, welche Auswirkungen das Archiv selbst auf Erinnerung, Kreation und Erneuerung hat. Die hier exemplarisch herangezogenen Archive zu Pina Bausch, das Internet einerseits und das Wuppertaler Archiv in seinem digitalen Part als „Linked Data und semantic Web“ (Bernhard Thull, Kerstin Diwisch, Vera Marz, Linked Data im digitalen Tanzarchiv der Pina Bausch Foundation, Heidelberg 2015) andererseits, verfügen über unterschiedliche Inhalte und Zugangsmöglichkeiten und diese bestimmen wesentlich mit, was tradiert wird und was das Tradierte „erzählt“. Es zeigt sich also, dass auch ein digitales Archiv von kulturellen Einschreibungen abhängt, etwa vom Korpus selbst, von dessen Ordnung sowie der Zugänglichkeit.

Durch das Remixen wird nun das Internet als Archiv stark gemacht und das Mischen selbst als eine Methode der Archivierung und Nutzung vorgeschlagen. Für das Theaterprojekt „Kontakthof 2.0“ wurde der Bezug zum Archiv „Internet“ dadurch hergestellt, dass die gemixten Clips aus Bauschs Versionen des „Kontakthof“ immer dann gezeigt und mit Referenzierungen versehen wurden, wenn sie auch auf der Bühne ein Verkörperung erfuhren.

Es steht nun in Frage, was das Besondere am Embodiment of Remix ist. Denn das Remixen setzt sich, wie bereits aufgeführt, mit einer in digitalen Kulturen weit verbreiteten Praxis (PDF, Felix Stalder, Neun Thesen zur Remix-Kultur 2009) auseinander, die durch die Mobilität und Universalität von digitaler Codierung und Adressierung ermöglicht wird, über die analoge Performances ob ihrer Bindung an Physis aber nicht verfügen. Damit stellt sich auch die Frage, wie Remixen in den Bedingungen von Performances übersetzt werden kann und wie diese wiederum das Remixen verändern könnten. Das Re-Mixen unterhält zudem eine systematische Beziehung zur Serialität, die in jüngster Zeit (PDF, Benjamin Beil, Lorenz Engell, Jens Schröter, Herbert Schwaab, Daniela Wentz, Die Serie. Einleitung in den Schwerpunkt, in: Gesellschaft für Medienwissenschaft (Hg.), Zeitschrift für Medienwissenschaft 07/2/ 2012, Die Serie) ins Zentrum der kultur-, medien- und auch literaturwissenschaftlichen Forschung gerückt ist. Serialität, so Frank Kelleter, bedeutet: „Fortsetzen, abwandeln, weitermachen“ (PDF, Frank Kelleter, Populäre Serialität. Zur Einführung, in: Frank Kelleter (Hg.), Populäre Serialität: Narration – Evolution – Distinktion. Zum seriellen Erzählen seit dem 19. Jahrhundert, Bielefeld 2012, hier S. 11). Ähnlich wie der Remix avancierte die Serialität zu einem medien-induzierten Paradigma, insbesondere digitaler Kulturen. Dabei steht sie, ähnlich wie der Remix, nicht nur für eine ästhetische Praxis, sondern auch für eine bis tief in die Konstitution von Kultur hineinwirkende Epistemologie, etwa bezogen auf Subjektivität oder Narrativität sowie auf die Konzeption von Geschichte. Wenn Remixen und Serielles ein erfindendes Subjekt aushebeln, so wird Geschichte zu einem Verlauf heterogener Elemente und Ereignisse. Lorenz Engell und Jens Schröter (u. a.) konstatieren:

„Von den technischen und ökonomischen Grundlagen der Industrie- und Konsumkultur her geprägt und sie wiederum – in seriellen Prozessen – beständig umbildend, durchwirkt die Form der Serie heute praktisch alle relevanten Bereiche des Alltags- und Medienhandelns. Sie trifft dort auf andere Praktiken, denen sie sich einerseits anschmiegt, die sie andererseits verschiebt und verlagert. Sie wird sowohl massenmedial – wie im Fernsehen und der marktgängigen Massenliteratur – ständig reformuliert und ausdifferenziert als auch – wie seit langem in den Künsten, in Musik, Experimentalfilm und Bildender Kunst – reflektiert.“

In Theater und Performance sind Remix und Serialität allerdings noch nicht signifikant angekommen. Zwar können als Ahnung des Remix verschiedene Dinge in einer Aufführung montiert und Medien in sie integriert werden, wie im seit ca. zwei Jahrzehnten zum Mainstream avancierten so genannten „postdramatischen“ Theater (Martina Haase, Postdramatisches Theater), oder Inszenierungen werden als eine Form der Serialität wiederholt. Bei diesen Praktiken wird allerdings im Unterschied zu den Kulturen des Remix und der Serie immer noch eine Vorstellung von Authentizität und Genialität sowie von unverwandelbarer Physis mitgeführt. Das zeigt sich daran, dass ein körperliches Remixen noch kaum bis gar nicht erprobt und propagiert wird. Theater und Performance können deshalb, so die These, als Bollwerke einer bürgerlichen Kultur der Subjekte und Werke gelten, die in den Brandungen des Digitalen exemplarisch hochgehalten werden.

In dieser Ausgangslage, d. h. bezogen auf den ambivalenten Status von Remix und Seriellem sowie der Abstinenz von diesen im Theater, soll nun an dieser Stelle ein anderer Versuch der Positionierung unternommen werden. Denn es wird explizit ein Embodiment von Remix als eine Methode für digitale Kulturen vorgeschlagen, entwickelt und erprobt. In den Fokus rückt dabei die Frage, welchen spezifischen Beitrag das Verkörpern zu einer Kultur leisten kann, die sich, mit Claus Pias, aus Nicht-Verstehen (Vgl. Claus Pias, Vortrag: Connectives, Collectives and the ‚Nonsense‘ of Participation, Zürich Mai 2014) in einem so genannten digitalen Mysterium der Datenverarbeitung (Timon Beyes, Claus Pias: „Debatte: Transparenz und Geheimnis“, in: Vorstellungskraft, Zeitschrift für Kulturwissenschaft, 2/2014) konstituiert. Die These ist, dass mit diesem Embodiment eine Reihe von kulturellen und epistemologischen Veränderungen für digitale Geheimniskulturen modelliert und erprobt werden, wie sie auch im Aufsatz „Mit Foucault im digitalen Mysterium? Ein Zwischenbericht zur diskursanalytischen Ästhetik als Methode in digitalen Kulturen“ ausführlich diskutiert wurden. Sie beziehen sich auf unterschiedliche Aspekte. Mit dem digitalen Nicht-Verstehen gerät etwa Hermeneutik als Wissenschaft des Verstehens in einen prekären Zustand. Denn es entstehen im Remixen Narrationen (PDF, Frank Kelleter, Populäre Serialität. Zur Einführung, in: Frank Kelleter (Hg.), Populäre Serialität: Narration – Evolution – Distinktion. Zum seriellen Erzählen seit dem 19. Jahrhundert Bielefeld 2012), die nicht mehr von einem auktorialen Erzähler aus gedacht werden können, sondern sich in Assemblagen, Zufällen, Wiederholungen, Variationen und Konnektiven ereignen, statt ein kohärentes Werk zu bilden. Eckart Voigts (Eckart Voigts, Mashup und intertextuelle Hermeneutik des Alltagslebens: Zu Präsenz und Performanz des digitalen Remix 2015) spricht in diesem Zusammenhang von einer „performativen Hermeneutik“. Das heißt, ein Embodiment of Remix könnte dazu beitragen, auch bezogen auf Körperlichkeit, mithin einem intimen Bezugrahmen von Subjektivität, eine Hermeneutik und Narration für digitale, a-hermeneutische Kulturen zu entwickeln und diese aus- und aufzuführen. Indem dabei Werke anderer Macher_innen verkörpert werden, kann zudem eine Weise der Subjektivität modelliert und ausgeübt werden, in der sich ein Subjekt erst aus seriellen Operationen und Mischungen herstellt und damit als Teil einer konnektiven Gemeinschaft. Während nämlich z. B. bei Pina Bausch die Tänzer_innen, wie bereits ausgeführt, noch ihr privates Material eingeben, das zwar aus einer gesellschaftlichen Codierung stammt, aber doch in der physischen Reibung des Embodiment authentisch erscheinen kann, zu einer zweiten Heimat wird, werden im Embodiment eines Remix diese Reibungen heruntergefahren. Denn bei Pina Bausch gibt es eine referenzierbare Ich-Größe. In den Remixes der Tänze aber muss von einer Leerstelle ausgegangen werden, da die Erfinder_innen z. B. einer Tanzsequenz abwesend sind. Während also Pina Bausch mit Fug und Recht als Verfechterin eines modifizierten Subjektbegriffes bezeichnet werden kann, der aus Remixes besteht, ist im Embodiment of Remix in deren Verkörperung ein serielles Operieren auf den Plan gerückt. Als letzter Aspekt ist schließlich zu erwähnen, dass Claus Pias und Timon Beyes in ihren Arbeiten zum digitalen Mysterium (Timon Beyes, Claus Pias: „Debatte: Transparenz und Geheimnis“, in: Vorstellungskraft, Zeitschrift für Kulturwissenschaft, 2/2014,) betonen, dass diese Lage digitaler Kulturen mit Begriffen der Vormoderne zu beschreiben sein könnten. Ein Performing oder Embodiment des Remix könnte hierzu entsprechende Praktiken erzeugen, die nicht mehr an Subjekte, an Verstehen und Werke oder an Repräsentationen gebunden sind. Vielmehr treten nun Praktiken der Assemblage, des Rituellen, der Wiederholung sowie der Veränderung in den Fokus, mit denen nichts mehr repräsentiert wird, sondern ein Konnektiv im Prozess der Ausführung erst entsteht und nach Gesetzen der Serie auch nicht zwingend beendet sein wird. Konnektive lösen autonome Künstlerpersönlichkeiten ab.

Die gängigen Praktiken in Theater und Performance sind allerdings noch nicht auf ein Embodiment of Remix abgestellt und dieser Umstand verdeutlich noch einmal die Radikalität dieser Methode. Sobald nämlich der Körper im Spiel ist, scheinen Copyright und Autorschaft wichtiger zu werden als in Film oder Musik, obwohl auch sie mit Erstgenanntem kämpfen, dies zu Unrecht wie u. a. Lawrence Lessig deutlich macht. Was bedeutet es, wenn z. B. Choreografien von Pina Bausch genutzt werden, dies auch benannt, gleichsam mit Zitierhinweisen versehen wird, ohne allerdings eine Erlaubnis für das Wiederaufführen einzuholen? Wie sehr ein Werk am Körper wie in Theater/Performance gehütet wird, zeigen auch die Auseinandersetzungen sowie die Bewachung des Erbes z. B. von Bertolt Brecht oder Richard Wagner. Sie legen Zeugnis davon ab, dass die Performenden Künste sich anscheinend besonders schwer tun mit Remixing, obwohl sie doch auch aus der Wiederholung und Wiederholbarkeit erst existieren, etwa der ständigen Wiederaufführung von Werken, Inszenierungen oder Choreografien, oder dem Verkörpern geschriebener Texte und tradierter Choreografien. Der Schutz des geistigen Eigentums scheint gerade im ephemeren Bereich des Performens, dem alles flüchtig ist, behauptet und kontrolliert zu werden.

Neben dem Schutz geistigen Eigentums könnte ein weiterer Grund für die Zurückhaltung vor einer Verkörperung des Remixens sein, dass sie den Körper torpedieren würde, der traditionellerweise als Ort einer wenn auch wandelbaren, aber immerhin doch berührbaren und adressierbaren Identität und Authentizität gelten kann. Er verfügt nicht mehr über eine eigene Darstellung, sondern nur über die übersetzende Anverwandlung eines Fremden. Die Darstellenden Künste stehen mithin für Eigentum und Identität und dies ausgerechnet in einem Bereich, in dem der eigene Körper in der Darstellung anderem geliehen wird. Das Recht auf Remixen zu fordern, konfrontiert diese Haltung und Aufgabe und unterläuft sie.

Die Bedeutung des Embodiment of Remix ergibt sich nicht aus diesem selbst. Es ist vielmehr Teil einer größeren Bewegung in Theater und Performance, in denen es um Verkörperungen eines Anderen und Fremden geht. Prominent sind die Methoden des Reenactment (Jens Roselt, Ulf Otto (Hg.), Theater als Zeitmaschine. Zur performativen Praxis des Reenactments. Theater- und kulturwissenschaftliche Perspektiven, Bielefeld 2012) und Adaptationen von Scores, beides Praktiken, die mit Embodiment von Vergangenem und dessen Übersetzung in die Präsenz von Körpern und Performance zu tun haben. Sie unterscheiden sich allerdings zugleich grundlegend von Remix. Die These ist, dass Reenactment und Adaptationen von Scores dazu dienen, kohärente Werke und autonome Subjekte zu erhalten, während das Embodiment of remix sie in die digitale Operationalität überführt.

Für die Methoden des Reenactment definiert Melanie Hinz:

„Reenactment (Wiederaufführung, Nachstellung) bezeichnet die akribische Rekonstruktion eines historischen Ereignisses oder Artefaktes, das zur (Wieder-)Aufführung gebracht wird. Die teilhabende Rekonstruktion von Geschichte ermöglicht den Reenactors wie ihren Zuschauern eine ästhetische Erfahrung des Vergangenen am eigenen Körper und als gemeinsam erlebtes Ereignis.“

Und zum Ziel dieses Reenactment historischer Ereignisse schreibt sie:

„Durch eine akribische Recherche versucht sie das Ereignis von damals so authentisch wie möglich im Hier und Jetzt zu konstruieren und erlebbar zu machen bei gleichzeitigem Bewusstsein um die bestehende Differenz des nicht Hier, nicht Jetzt.“

Von besonderem Interesse ist nun eine andere Art des Reenactment. Es geht um die Wiederaufführung historischer Performances, wie dies Marina Abramović in ihrem Projekt Seven Easy Pieces 2005 im Solomon R. Guggenheim Museum in New York vollzog. So genannte wegweisende Performances anderer bekannter Künstler_innen aus den 1960er und 1970er Jahren (u. a. von Joseph Beuys, Valie Export oder Bruce Nauman) wurden ausgeführt. Sandra Umathum weist versiert auf die Dynamik dieser Reenactments hin, an der sich zeigt, dass die Erhaltung von Werk und Individualität im Fokus steht:

„Bei den Seven Easy Pieces wurde die Bezüglichkeit zwischen Vorlage und Wiederbelebung allein durch die Ankündigungen auf den Flyern hergestellt. Entgegen Abramovićs eigener Forderung wurde das ‚original material’ den Besuchern vorenthalten. Indem diese Bezüglichkeit zwischen Vorlage und Wiederbelebung bei The Artist is Present nun, da die Reperformances von Abramovićs eigenen Arbeiten durch andere Akteure auf dem Programm stehen, zur Ausstellung kommt, bahnt sich die Verpflichtung auf Werktreue ihren demonstrativen Weg. … Bei The Artist is Present Vorlage vermittelt sich so eine Vorstellung von der Art, in der Abramovićs Arbeiten noch in ferner Zukunft weiterleben und überleben könnten – in dem Spannungsverhältnis von ‚the artist is not present anymore’ und ‚the artist is still ominpresent’. Wie The Artist is Present vorführt, wird nämlich das Bild zu einer Instanz, die nicht eine Freiheit zur Interpretation genehmigt, sondern die – anders als Abramović es bei den Seven Easy Pieces für sich selbst in Anspruch nimmt – allererst zur Verantwortung gegenüber der Genauigkeit aufruft und die Überprüfbarkeit dieser Genauigkeit gleichsam gewährleistet. Einher geht damit desgleichen eine Verkomplizierung, die den Status der Reenactments fragwürdig werden lässt. Denn was genau sind diese Reenactments? Sind es Wiederbelebungen? Sind es andere, neue Formen der Dokumentation? Oder sind es selbst Vorlagen für neue Reperformances? Wie immer ihre Arbeiten überdauern werden – was Abramović in die Geschichte der Performance Art eingetragen haben wird, ist ihr spezifischer Versuch, mit Hilfe von Reperformances oder Reenactments das Überleben ihres Werks zu sichern.“

Ein probates Beispiel für die Adaptationen von Scores als eine Art choreografisches Reenactment findet sich im Projekt Motion Bank. Hier wurden Scores, Tanzpartituren, verschiedener Choreograf_innen an Kolleg_innen übermittelt, etwa die Choreografie „No Time To Fly“ score von Deborah Hay. Auf der Seite von Motion Bank heißt es dazu:

“[…] the score ‘No Time to Fly’ was sent to choreographer/dancers Ros Warby, Jeanine Durning and Juliette Mapp. Each has worked before with Deborah Hay. They were given instructions to practice the score for three months alone to create their own solo adaptations.”

Die Adaptationen wurden in einem weiteren Arbeitsschritt durch Visualisierungen von Parametern des Tanzes wie Raum, Zeit, Rhythmus analysiert. Hier geht es mithin eher um das Aufgliedern eines Werkes in seine unterschiedlichen Bestandteile, aber nicht um deren Mischung untereinander oder mit anderen Versatzstücken. Daran wird deutlich, dass es um den Erhalt der Integrität eines Werkes geht. Selbst wenn die digitalen Visualisierungen als Übersetzungen zu gelten haben, die sich auch aus der Eigenwilligkeit und der mangelnden Nachvollziehbarkeit der Datenverarbeitung ergeben, bleibt doch die Illusion bestehen, sie bezögen sich auf ein kohärentes Ganzes. Zumeist wird zudem eine Nachvollziehbarkeit der Übersetzungen garantiert, indem die „Originale“ stets mitgeführt werden. Das heißt, eine Ekstase der Daten wird zwar durch die digitalen Visualisierungen und Verrechnungen angeschoben. Sie wird aber zugleich unterbunden, indem die Verrechnungsprozesse reduziert und referenziert werden. Eine Eigentätigkeit wird damit ausgesetzt.

Es ließe sich mithin die These formulieren, dass sowohl das Reenactment à la Abramović als auch das Weitergeben von Scores dazu dienen, Erinnerungen, Originalität, Authentizität ins digitale Zeitalter zu führen und sie dabei zugleich vor diesem zu immunisieren. Unterbunden werden reine Operationalität, Serialität sowie Konnektivität. Das „Performing the digital“ wird zu einer Anti-Performance, denn unterbunden wird das Performen der Daten selbst.

Im Embodiment of Remix werden dagegen genau diese Funktionen erzeugt und beschleunigt. Etwaig auftretende Verweise auf die Herkunft eines Versatzteiles dienen zwar der Rückbindung an Quellen. Sie entfesseln aber zugleich ein unüberschaubares kulturelles Gedächtnis. Oder sie verweisen auf die literarische Unzitierbarkeit in digitalen Archiven, wenn z. B. in „Kontakthof 2.0“ eine kryptische Internetadresse als Quellenverweis verlesen wird. Dieser ist maschinen- aber nicht menschenlesbar. Es geht mithin um unüberschaubare Archive, die sich der Nutzer erst erschließen und mit Sinn belegen muss. Des Weiteren werden die „heiligen“ Werke der Performing Arts vermischt, verschmutzt, ihrer Reinheit enthoben. Anknüpfungen können gleichsam wie in der digitalen Konnektivität rein strategischer, technischer Art sein, ohne weiteren Sinn. Sie mit Sinn zu belegen und dabei die Vergänglichkeit dieses Vorgangs durch die Vergänglichkeit des Performens auszustellen, ist Aufgabe des verkörperten Remixens. Es geht mithin um Konnektionen und Konnektive, um Serien sowie um Operationen, in denen kein Subjekt mehr agieren oder regieren muss, sondern vielmehr kulturelle Muster, technische Optionen und Sammlungen sowie ein bisschen auch der Zufall. Dieses „Performing the Digital“ leiht den Operationen seinen Körper und transformiert ihn dabei in eine wunderschöne Gefüge- und Anschlusskonstellation.

Schließlich ist das Embodiment of remix auch eine Option für Laienkultur. Da das Material im Internet allen erdenklichen Nutzer_innen zur Verfügung steht, kann es auch hemmungslos genutzt werden. Damit partizipieren Performance und Theater an einer sich ausbreitenden Laienkultur und sind so ein Affront gegen die Genialität von Menschen und Machern und die Heiligtümer des Theaters. Wenn Marina Abramović in Seven Easy Pieces die wegweisenden Performances anderer bekannter Künstler_innen ausführt, dann sind diese gleichsam durch die Künstlerin geadelt. Wenn allerdings unbekannte Laien sich an das Embodiment von fremden Choreografien oder Inszenierungen machen, zudem noch von Pina Bausch, die als Ikone des Tanztheaters zu gelten hat, und diese neu zusammensetzen, dann kommt dies einer Annmaßung und Entwendung, ja einer Entweihung gleich. Es wird eine mindere Mimesis praktiziert, wie u. a. Friedrich Balke und Maria Muhle sie ausformulieren:

„Kopieren, Zitieren, Paraphrasieren, Montagen, Remakes, Samplings, Serialisierung – diese Praktiken gehören zum medialen Alltag. Wer sie verwendet, macht von der Mimesis (altgriechisch für ‚Nachahmung’) Gebrauch. Die Forschergruppe untersucht diese seit der Antike bekannte Kulturtechnik, die sich in der Moderne im Spannungsverhältnis zwischen kreativen und nachahmenden Prozessen bewegt. Dabei geht sie von der leitenden These aus, dass die mimetischen Techniken nicht im Gegensatz zu Originalität stehen, sondern sie überhaupt erst möglich machen. Damit revidiert die Forschergruppe das weit verbreitete Klischee, dass die Moderne anti-mimetisch sei – eine Annahme, die vor allem in der Ästhetik und Kulturtheorie weit verbreitet ist. Mimesis und imitatio werden nicht länger in die Perspektive einer zu überwindenden Vorgeschichte der Idee des schöpferischen Menschen und seiner Werkherrschaft gestellt. Statt die Mimesis in einen Gegensatz zur modernen Technik und der auf ihr beruhenden Zivilisation zu manövrieren und sie als mit dem konstruktivistischen Selbstverständnis der Neuzeit grundsätzlich unvereinbar anzusetzen, verfolgt die Forschergruppe auf unterschiedlichen Ebenen die kultur- und sozialitätskonstitutive Funktion mimetischer Praktiken.“

Allerdings gelingt die Übersetzung des digitalen ins analoge Remixen nicht gänzlich. Das Embodiment of Remix im Performen ist immer ein Fake, Gemachtes, Nachempfundenes, selbst eine Form minderer Mimesis. Im Performen brechen nämlich doch die Individuen durch und die Remixes verlieren im Verkörpern ihren technischen Status. Sie sind nicht technisch, da die Körper eben nicht so leicht gesamplet werden können. Das Embodiment of remix ist mithin eine Transformation ins Digitale. Es ist aber zugleich eine Art Mahnstätte, die zeigt, wie begrenzt die Körper in diesen Operationen sind. Die Performance bleibt lokal, gebunden an die Körperlichkeit und Fähigkeiten.

Es geht mit diesen Verweisen auf das Widerständige nicht darum, Tradiertes zu erhalten, sondern Grenzen der Digitalisierung aufzuzeigen. In diesen Widerständigkeiten liegt darüber hinaus ein zu bergendes Potenzial, sich mit den Geheimniskulturen so auseinanderzusetzen, dass dessen Grenzen deutlich werden können. Dies könnte möglich sein, weil das Embodiment of remix selbst eine Operation an Grenzen und mit Begrenzungen ist, so dass im Performen die Aufmerksamkeit für Grenzen sowie deren Identifizierung trainiert werden. Zudem wird mit dem Embodiment of remix den digitalen Geheimniskulturen eine des Körpers entgegengestellt. Das Geheimnis des Körpers ist ebenso wenig zu entschlüsseln wie digitale Datenverarbeitungen. Es könnte sein, dass die Besinnung auf das Nicht-Verstehen des Körpers als existentielle Situation andere Formen und Haltungen erzeugt, mit dem digitalen Mysterium umzugehen. Schließlich sind auch die Wege des Remixens undurchschaubar, vergleichbar denen der Datenverarbeitung. In diesem Sinne bringt das Embodiment of remix eine Tranche von Nicht-Verstehen in Assemblagen auf die Bühne und übt aus diese Weise nicht nur die Überwindung der Hermeneutik ein. Sie schafft zudem exemplarisch Inseln der Sinngebung.

Bleibt noch die Frage zu klären, wie das Remixen ins Performen übersetzt wird, um die Ästhetik des Embodiment of remix zu spezifizieren und dessen Einfluss auf das digitale Remixen zu markieren. Die Aneignung kann, so die ersten Auswertung der Praktiken aus dem Theaterprojekt „Kontakthof 2.0“, auf verschiedenen Ebenen geschehen. Hier wurde das exzessive Angeben von Zitaten erprobt, indem die gemischten Bestandteile über von einem Operateur getragene bunte Plakate ausgewiesen wurden. Mit diesem Vorgang wird im Gegensatz zu den Praktiken der Montage im postdramatischen Theater das Mischen ausgestellt. Damit wird der Drang zu einer dramaturgischen Kohärenz unterlaufen und das Moment des Konnektiven betont. Es geht nicht um eine narrative Stringenz, sondern um die schiere Mischung von Versatzstücken. Damit wird auf der einen Seite die Wiedererkennbarkeit garantiert, die Remixing nach Stalder (PDF, Felix Stalder, Neun Thesen zur Remix-Kultur 2009) auszeichnet. Zum anderen ist der Verweis auf Zitate ein Versuch, im Analogen die Möglichkeiten zum Mischen auf einer technischen Ebene im Digitalen zu imitieren. Dies geschieht, indem die Teile gleichsam als bloße Zeichenensembles freigestellt wurden.

Eine andere Methode des analogen Remixens bezieht sich auf die Art des Darstellens. Die Choreografien wurden von den Studierenden so genau wie möglich nachempfunden. In diesem Prozess wurde ein individueller Ausdruckswille reduziert und die Akteure zu Operateuren von Körperbewegungen. Diese Haltung des Darstellens kann als eine Imitation des Remixens mit digitalen Versatzstücken verstanden werden, in der das Subjekt als Macher zurücktritt.

Schließlich entfesselt das Remixen mit der Option, alles zu nutzen und in seiner Herkunft auszuweisen, eine große Spielfreude sowie eine Lust am Konstruieren. Im Umgang mit dieser wurde immer wieder der Drang umgegangen, Sinn und Kohärenz zu erzeugen. Das Embodiment of remix wäre eine probate Methode, für Theater und Performance neue Erzählweisen und Dramaturgien zu entwickeln, die sich eher aus einer Selbstbezüglichkeit als auch tradierten Erzählmustern und Bedeutungsmaschinerien erzeugen.

Werden Theater und Performance für das Remixen kompatibel gemacht, so entsteht ein neues Feld der Vernetzung und Verlinkung. Denn das Remixen weitet sich gleichsam in die Welt des Materiellen aus und gewinnt damit ein dem Internet vergleichbares Archiv und Operationsfeld. Zugleich müssen sich die digitalen Operationsfelder am Materiellen sowie auch an der Vergänglichkeit der Performance reiben. Durch diese Reibung entsteht, so der Gedanke, ein Reflexionsraum, in dem die Wirkungen des Remixen in seinem Embodiment beobachtet werden können.

Es gilt abschließend zu betonen, dass an dieser gemäß der Umorientierung der Arbeit in Re-thinking methods mit dem Herbst 2015 hier keine diskursanalytische Untersuchung durchgeführt werden sollte, wie sie bisher im Fokus der diskursanalytischen Ästhetik für digitale Kulturen stand. Diese hätte z. B. die Formen der Subjektivierung als Weise der Regierung durch Remix analysiert. Eine Kritik des Remix hätte zudem immer darauf zu achten, dass sie nicht auf tradierten Begriffen aufsetzt. So ist in der Forschung die Haltung zu Remix und Serialität z. B. äußerst ambivalent (Eckart Voigts, Mashup und intertextuelle Hermeneutik des Alltagslebens: Zu Präsenz und Performanz des digitalen Remix 2015). Sie werden auf der einen Seite kultur-kritisch als Niedergang von Kreativität beäugt, da mit ihnen ein autonomes Individuum sowie die Originalität eines Werkes verloren ginge und damit der Kulturindustrie zugearbeitet würde. Auf der anderen Seite werden sie ebenso emphatisch als Quelle kultureller Transformation und medialer Reflexion gelobt und zu einer Kreativität eigenen, techno-operativen Rechts erhoben. Mit den hier angestellten Reflexionen sollte nun eher in Richtung der letztgenannten Forschung ein substantieller Beitrag dazu erbracht werden, mit welchen Methoden mit digitalen Mysterien umgegangen werden kann, um den von ihnen erbrachten kulturellen Transformationen zu folgen.

Es soll noch ein kurzer Versuch gewagt werden, auch Wissenschaft in den Kontext von Remix und Embodiment of remix zu stellen. Stalder (PDF, Felix Stalder, Neun Thesen zur Remix-Kultur 2009) hat darauf verwiesen, dass die Kulturtechnik des Zitierens eine Praxis ist, um Werke und Individuen erst zu erzeugen und Besitz und Renommee zu erstellen und zu kontrollieren. Was wäre, wenn es einen Wildwuchs der Remixens sowie der Inkorporation auf der Textebene gäbe. Entspräche dieses Tun einer Wissenschaft der digitalen Kulturen, zumal der des digitalen Mysteriums? Müsste einer solchen Praxis nicht vehement entgegengewirkt werden, damit zumindest noch die Option einer theoretischen Durchdringung bestehen bleibt. Oder ist es vielmehr so, dass Wissenschaft im Getose digitaler Kulturen unglaublich blind und altmodisch modern den Rest der Welt solange ignoriert, solange sie sich nicht in ihren Traditionen aufgibt? Und schließlich steht in Frage, ob nicht diejenigen, die z. B. von der Assemblage als Form der Sinngebung in digitalen Kulturen schreiben oder die vom Ende der Hermeneutik reden, andere Format von Wissenschaft sowie andere Methoden des wissenschaftlichen Arbeiten für digitale Kulturen erdenken und testen müssten.

Ein Versuch des wissenschaftlichen Remixens wurde im Bereich Re-thinking methods in Gestalt des TheorieTheaters vorgeschlagen und erprobt und in diesem Aufsatz auch anhand der „Netzwerkszene“ (Download siehe unten) erläutert. Im TheorieTheater kommt es zu einem Remix wissenschaftlicher Theorien, Versatzstücke, Positionen und Figuren. Sie werden zudem inkorporiert, mithin gleich eines Parasiten angeeignet. Gerade in dieser Praxis, so war die These, können neue wissenschaftliche Erkenntnisse erzeugt und bestehende kritisch betrachtet werden. Könnte das TheorieTheater eine Methode sein, (medien-)wissenschaftliche Methoden ins Digitale zu überführen, statt sie nur in dieses zu übersetzen. Und sei es, dass das TheorieTheater nur eine Gedankespiel ist, es könnte einen Vorstellungsraum öffnen, Denken, Wissen, Machtverhältnisse und Organisationen noch einmal ganz anders zu sehen.