Martina Leeker, August 2015

Was tun in einer Welt, die nicht mehr umfänglich durchschaubar ist?

Soundtracks

“Kittlers Ohr” from Im Krankensaal von Radio Schreber by Unbekannt. Track 3 of 13.

“McLuhan Extension” from Im Krankensaal von Radio Schreber by Unbekannt. Track 3 of 13.

“Derrick de Kerckhove man-machine-direct-connect-Interfaces” from Im Krankensaal von Radio Schreber by Unbekannt. Track 12 of 13.

“Kittler Sprache; 00:27–00:58 Krämer Engel; 00: 59–02:08 William Crookes; McLuhan Elektrizität” from Im Krankensaal von Radio Schreber by Unbekannt. Track 6 of 13.

“Krämer Engel” from Im Krankensaal von Radio Schreber by Unbekannt. Track 6 of 13.

“William Crookes” from Im Krankensaal von Radio Schreber by Unbekannt. Track x of 13.

Seit Herbst 2013 wird am DCRL im Forschungsbereich „Re-thinking methods“ eine diskursanalytische Ästhetik für den Umgang mit digitalen Kulturen vorgeschlagen und erprobt, die in der wissenschaftlichen Arbeit u. a. Methoden künstlerischer Forschung wie Affirmation, Experiment, Interventionen oder Performen von Theorie anwendet. Die durchgeführten Projekte werden in der Webpublikation Experiments&Intervention dokumentiert und analysiert. Dabei wird in „Methods“ die Konstitution digitaler Kulturen aus einem historisch-epistemologischen medienwissenschaftlichen Ansatz heraus erforscht, der nach den technischen Bedingungen von Wissen, Denken, Wahrnehmung und Handeln fragt. Diese Analyse wird flankiert von der Diskursanalyse medienwissenschaftlicher Theorie, denn es sind nur nicht mediale und technische Bedingungen die konfigurieren, was ausgesagt werden kann. Diese Analysen werden in Texten niedergelegt. Sie dienen zugleich als Grundlage für die Nutzung von Methoden künstlerischer Forschung als genuinem Teil wissenschaftlichen Arbeitens. Denn sie ermöglicht es zum einen, wissenschaftliche Theoriebildung kritisch zu hinterfragen (Diskursanalytische Ästhetik), indem sie diese z. B. verkörpert und sie damit um in der rein theoretischen Arbeit schwer fassbare und darstellbare Bereiche wie Affekte oder Atmosphären sowie um die Berücksichtigung von Praktiken und Kulturtechniken erweitert. Zum anderen erlaubt es diese Erweiterung, durch die genutzten Methoden sowie die Berücksichtigung vernachlässigter Bereiche originäre wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen, die erst aus der praktischen Auseinandersetzung (sowie hier und hier) zustande kommen können.

Die diskursanalytische Ästhetik wird aus drei Gründen vorgeschlagen und erprobt. Ausschlagend für die Verbindung von praktischer und theoretischer Forschung ist erstens, dass digitale Kulturen als infrastrukturelle Environments aufgefasst werden, die in weiten Teilen in ihrer technischen Konstitution nicht mehr durchschaubar sind, eine Vielzahl von Akteuren einbinden und als sozio-technische Umwelten den Menschen unhintergehbar umzingeln, so dass nur schwerlich Distanz zu ihnen aufzubauen ist. Es bedarf mithin eines erweiterten Repertoires an Methoden. Grundlage der Forschung ist dabei, dass von einer grundsätzlichen theoretischen Durchdringbarkeit ausgegangen wird, dass also Verhältnisse, Gründe sowie vielleicht verborgene Rhetoriken verstehbar gemacht werden können. Zweitens ist die Annahme leitend, dass auf Grund aktueller, ob der skizzierten technologischen Konstitution digitaler Kulturen ins Ontologische driftender Entwicklungen in der Medien- und Kulturwissenschaft vor allem eine kritische und Distanz schaffende Analyse von Nöten sei. Es ist derzeit nämlich eine Re-Orientierung in der Medienwissenschaft zu beobachten, in der mit so genannten schwachen Ontologien digitale Kulturen als techno-ökologische Environments (PDF, Erich Hörl (Hg.), Die technologische Bedingung. Beiträge zur Beschreibung der technischen Welt. Berlin 2011) und kooperative, techno-soziale Handlungsensembles (PDF, Schüttpelz, Giessmann) neu beschrieben werden. Damit könnte eine historisch-epistemologische und diskursanalytische Methode, mit der Werden und Gewordensein sowie die Gouvernementalität von technischen Lagen herausgearbeitet werden, abgelöst werden von Seinsbestimmungen, die danach klingen, dass nun endlich die „richtige“ Beschreibung von medialen Kulturen und Existenzen gefunden sei. Diese ontologischen Sichtweisen werden zugleich konterkariert von eher aus einem technik- und wissensgeschichtlichen Forschungsansatz kommenden Stimmen, die einer algorithmischen Gouvernementalität (Antoinette Rouvroy) nachgehen sowie einem für digitale Kulturen konstitutiven Nicht-Verstehen (Claus Pias Vortrag: Connectives, Collectives and the ‘Nonsense’ of Participation, Zürich Mai 2014). Im Hinblick auf die skizzierte Tendenz zu ontologischen Ansätzen in der Medienwissenschaft würde eine diskursanalytische Ästhetik sich gleichwohl zunächst nicht an der Neu-Beschreibung beteiligen, sondern vielmehr fragen, in welchem historischen Kontext und mit welchen Wirkungen neue Ansätze und Methoden gesucht werden. Der dritte Grund für die Fokussierung auf eine diskursanalytische Ästhetik ist, dass die Methoden zur Erforschung digitaler Methoden immer mehr in diese verwickelt sind, sei es, dass sie mit digitalen Technologien durchgeführt wird, oder dass die technische Bedingtheit von Methoden deutlich wird. Eine diskursanalytische Ästhetik sowie Experimente und Interventionen schienen geeignet, um eine kritische Beobachtung sowie deren Beobachtung in dieser Lage zu ermöglichen und diese zugleich als eigene Methode für digitale Kulturen vorzuschlagen.

Zwei Umstände geben nun Anlass für eine Re-Vision und Evaluation dieses Arbeitens und Forschens. Erstens gemahnt eine Kritik aus den Reihen der bisher diskurskritisch-epistemologisch orientieren Medienwissenschaft am eigenen Ansatz zur Reflexion, denn, so die These, das Primat des Verstehens als Ausrichtung von Medienwissenschaft sei aus deren historischer Konstitution zu verstehen und deshalb zu hinterfragen. So hat Claus Pias (Vgl. Claus Pias, Vortrag: Connectives, Collectives and the ‘Nonsense’ of Participation, Zürich Mai 2014) bestechend ausgeführt, dass auf Grund der nicht-verstehbaren Datenverarbeitung digitale Kulturen nicht mehr im tradierten hermeneutischen Sinne zu verstehen seien. Claus Pias und Timon Beyes (Timon Beyes, Claus Pias: „Debatte: Transparenz und Geheimnis“, in: Vorstellungskraft, Zeitschrift für Kulturwissenschaft, 2/2014) schlagen vielmehr vor, eine Theorie digitaler Kulturen ausgehend von Kulturtechniken und Epistemen der Vormoderne zu entwickeln, da sie sich aus einem unhintergehbaren Nicht-Verstehen und einem Arkanum konstituierten. Der Zweifel am Hermeneutischen beträfe auch Foucaults Diskursanalyse, so Claus Pias (Claus Pias, Nicht-Verstehen in Digitalen Kulturen, Vortrag auf der Hyperkult XXV, 2015), da auch sie noch von einem Verstehen ausginge. Da die Methoden in „Methods“ und Experiments&Interventions in der Diskursanalyse sowie im einen, wenngleich reflektierten, hermeneutischen Apriori gründen, ist vor diesem Hintergrund mithin eine Reflexion des eigenen theoretischen und praktischen Forschens und dessen Bedingungen angezeigt. Aus den angeführten Beschreibungen digitaler Kulturen als Regime des Geheimnisses und des Nicht-Verstehens müssten dann ein anderes Konzept sowie andere Methoden für den Umgang mit ihnen im Bereich „Re-Thinking Methods“ entstehen. Dies betrifft die in „Methods“ entwickelten Forschungsbereiche, denn dieses Regime greift tief in die verhandelten Vorstellungen von Wissen, Technik/Medien, Medienanthropologie, Partizipation sowie des Politischen ein. Bevor allerdings diese neue Theorie digitaler Kulturen ungeprüft übernommen wird, sollen Methoden des Geheimen und Nicht-Verstehens entworfen und experimentell erforscht werden. In dieser praktischen Forschung soll ein Beitrag zur Re-Orientierung des medienwissenschaftlichen Epistems geleistet werden. In Frage steht, welche Auskunft die neuen Methoden über die digitalen Kulturen des Nicht-Verstehens geben. Zweitens ist ein Grund für die Überprüfung der bisher vorgeschlagenen Methoden ein Dilemma der Diskursanalyse. Sie erschwert nämlich eine Positionierung, da jede substanzielle Aussage oder gar praktische Umsetzungen in der Organisation des Sozialen je eigene Machtbeziehungen produziert. Es steht in Frage, ob im Hinblick auf die dringlichen Problemlagen wie Überwachung, Simulation, Big Data oder die Unüberschaubarkeit von Datentransfers nicht gerade eine Verantwortung der Wissenschaft darin liegt, digitale Kulturen mit zu gestalten, statt sie nur zu analysieren. Könnten Interventionen, statt nur zur Beobachtung zu führen, nicht auch Veränderungen ermöglichen? Wie aber müsste eine Praxis unter den Bedingungen des konstitutiven Nicht-Verstehens aussehen?

Die Auseinandersetzung mit diesen Irritationen hat zum Ziel zu erkunden, welche Methoden des Verstehens und des Kritisierens an die Stelle der Diskursanalyse treten können, die sich, wenn auch in reflektierter Weise, gleichwohl um Verstehen bemüht, wenn Nicht-Verstehen konstitutiv ist. In diesem neuen Kontext sollen zudem Möglichkeiten und Methoden der Positionierung in digitalen Kulturen konzipiert werden. Es geht mithin um einen provisorischen Leitfaden für Interventionen in einer a priori a-partizipativen digitalen Kultur aus Sicht des Geheimnisses.

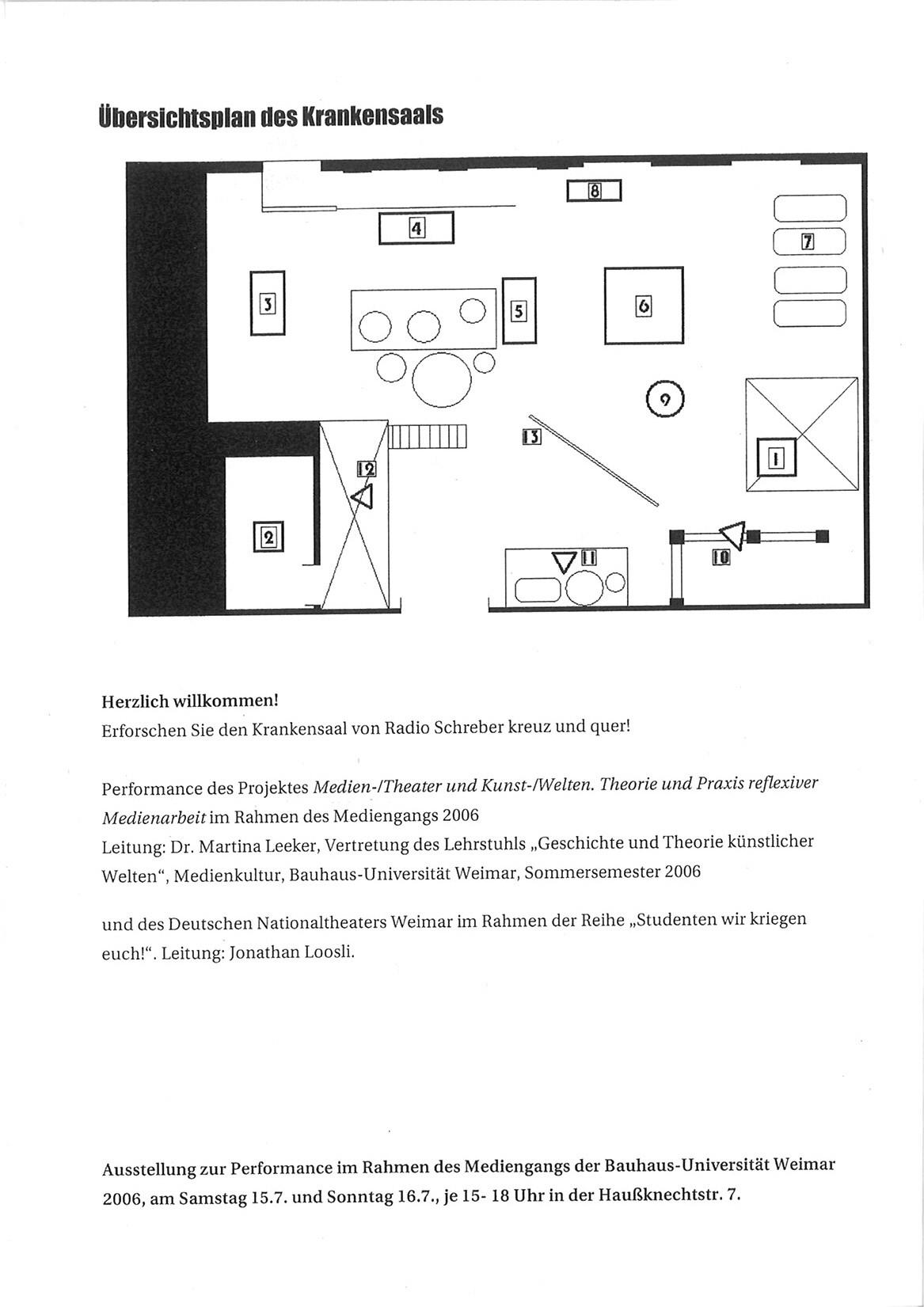

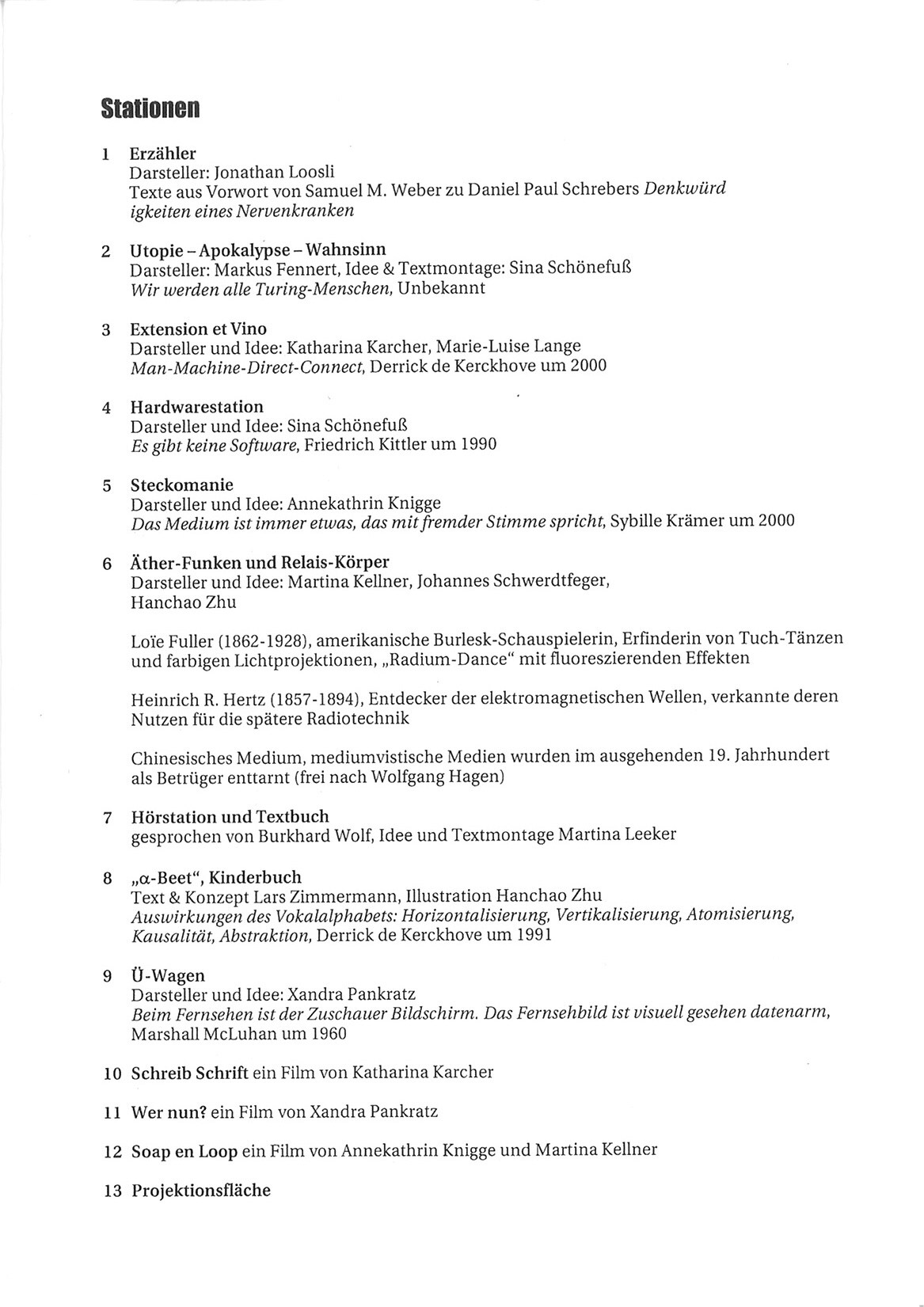

Bevor dieser Leitfaden beschrieben werden kann, soll allerdings eine Vergewisserung über gouvernementale Effekte der Geheimniskultur vorgenommen werden, da diese eine Politik des Folgens und Gehorchensimplizieren könnte. Die anstehende Reflexion betrifft ob deren Rekurs auf eine für den Menschen konstitutive mediale Affizierung sowie auf vormoderne Animismen zudem die genannten Techno-Ökologien. Die Sondierungen sollen anhand einer vergleichbaren Situation um 1900 geschehen, in der im Kontext nicht-verstehbarer technischer Medien und Elektrizität schon einmal in Gestalt einer spiritistischen Medientheorie (Vgl. Wolfgang Hagen, Radio Schreber: Der “moderne Spiritismus” und die Sprache der Medien 2001) die Denkfigur eines medialen, im historischen Fall, spiritistischen Mysteriums auftauchte. Es kam zu einem Sein in Medien, das derzeit im Techno-Ökonomismus sowie in der skizzierten Geheimnistheorie digitaler Kulturen ebenso herbeigerufen werden könnte. Während erstere den Menschen zum Medium-Sein bringt, drängt letztere ihn da zu einem Sein in Medien, wo er sie nicht mehr verstehen und sich damit nicht distanzieren kann. Für diese Sondierung soll die Installation/Performance Im Krankensaal von Radio Schreber (PDF, S. 41) zur Verfügung gestellt werden.

Sie wurde im Sommer 2006 in Weimar mit Studierenden der Fakultät Medien (Lehrstuhl: Künstliche Welten) der Bauhaus-Universität erarbeitet und präsentiert. Dies geschah in einer Kooperation mit der Veranstaltungsreihe des Nationaltheaters Weimar „Studenten wir kriegen euch“, konzipiert und kuratiert von Jonathan Loosli, zu der Zeit Schauspieler am Nationaltheater. In dieser Installation/Performance wurden medientheoretische Diskurse unter dem „Dach“ der paranoiden Medientheorie von Daniel Paul Schreber (Rainer Zuch, Wahnsinn und Methode. Daniel Paul Schrebers Reflexionen eines Paranoikers 2004) performt, die er 1903 in seinen „Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken“ beschrieb. Schreber sah sich um 1900 gleich technischen Medien wie Radio oder Telegrafen als Sprachrohr fremder Stimme, die sich, ganz im Diskurs der Ätherphysik der Zeit, über elektromagnetische Wellen an elektrische Adapter in seinem Hirn anschlossen. Dieses „TheorieTheater“ gemahnte 2006 an die potenziellen animistischen und faszinatorischen Genesen und Infiltrationen von Medienwissenschaft, die sich in Vorstellungen vom In-Sein in Medien ebenso finden lassen wie im Konzept von der Verlängerung des menschlichen Körpers in Medien. Diese Erinnerung scheint im möglichen Übergang zu einer Geheimnis-Kultur des Digitalen von großer Wichtigkeit und Dringlichkeit, um nicht spiritistische Denkmodelle und Politiken zu wiederholen. Mit dieser Referenzierung soll nicht die Tragfähigkeit der These geschmälert werden, dass die epistemische Situation digitaler Kulturen in der nicht-verstehbaren Datenverarbeitung hermeneutische Optionen endgültig auflösen könnten, seien sie noch so reflektiert. Es soll allerdings eine Folie der Vergewisserung und Sondierung zur Verfügung gestellt werden, die mögliche wissensgeschichtliche Genese der Geheim-Kulturen des Digitalen im Auge zu behalten und dabei deren machttechnische Möglichkeiten von den epistemischen Bedingung zu trennen. Es geht somit um die Einbringung eines Ortes und Mahnmals der sondierenden Erinnerung, die frei zur Verfügung stehen und bei Bedarf immer wieder aufgesucht werden können.

Claus Pias plädiert nun für eine Theorie des Mysteriums digitaler Kulturen. Im Gegensatz zum verratbaren Geheimnis (Secreta) bezeichne das Mysterium dessen konstitutionelle Unhintergehbarkeit. Denn es käme aus der Vorstellung eines souveränen Herrschers oder der Kosmologie der Vormoderne, die nicht zu verstehen waren, da die Gründe für Umstände oder Entscheidungen nicht offen lagen und auch nicht dazu gebracht werden konnten, transparent zu sein.

Als Bespiel für ein Mysterium in digitalen Kulturen führt Pias die Klimaforschung (Claus Pias, Die Zeit, die aus der Kälte kam, FAZ 2014) an, deren Berechnungen nicht zu verstehen seien, aber gleichwohl als nicht experimentell überprüfbare Vorhersagen Wirklichkeit bestimmen. An die Stelle des Herrschers oder der Kosmologie träte damit Datenverarbeitung.

„Die Totalitätsfigur der Ubiquität und ihres Anspruchs eines totalen Einschlusses in eine Welt der Adressierbarkeit verweist auf historische Formationen von Allwissen- und Weltschliessung, die in ihren theologischen, aber auch geschichtsphilosophischen Dimensionen bislang kaum reflektiert wurden. Gegenwärtig nach diesen Dimensionen des Internets der Dinge zu fragen, ist deswegen so dringlich, weil in diesem Kontext über alle technischen Entwicklungen hinaus ein neues Verhältnis von Mensch und Maschine und damit nichts weniger als ein neues Verständnis des Technischen verhandelt oder einfach durchgesetzt wird.“

Der Argumentationszusammenhang, der auf die Notwendigkeit verweist, diese genealogische Disposition der Techno-Ökologien im Auge zu haben, sei im Folgenden exemplarisch an der Modellbildung von Erich Hörl umrissen. Er formuliert paradigmatisch die Ausgangslage der von ihm aufgerufenen technologischen Bedingung:

„Und ich betone wesentliche Umweltlichkeit im Sinne von ursprünglicher, primordialer, unhintergehbarer Umweltlichkeit. Also nicht Umweltlichkeit eines je schon konstituierten Individuums, das eben in seiner Umwelt drinsteckt und die es umgibt, das sich dieser anpasst oder sich umgekehrt die Umwelt anpasst, das wäre ein einseitiges, adaptives Verhältnis. Sondern es handelt sich um ein ursprüngliches Milieu von Bezügen, Spannungen und Intensitäten […].“

Auslöser dieser neuen Befindlichkeit ist nach Erich Hörl Technologie:

„Der Mensch ist jetzt, wie Simondon sagt, nur noch eingelassen in ein Gefüge von Bezügen. […] Das erkennen wir heute stärker denn je: Wir sind durch die Technologien mit einer Explosion von Wirkmächten konfrontiert, die alle Zweckhaftigkeit heillos überborden, sie zerstreuen, unsere technologischen Umwelten sind, mit anderen Worten, mit agency, gesättigte Milieus und sie führen uns überhaupt zur (Wieder)Entdeckung von nicht-menschlicher agency, die im teleologischen Rahmen verdeckt und verleugnet worden war.“

Mit den technischen Entwicklungen seit den 1950er Jahren wird aus Technik, so Erich Hörl (ebda.) Technologie, die als ein Draußen (ebda. S. 58–59) und eine Exteriorität zu verstehen ist, da sie nicht mehr als Instrument des Menschen zu denken ist. Erich Hörl fährt zu dieser Instrumentalisierung von Technik fort:

„Meine These lautet […], dass in dieser Zeit genau der Schritt von der Technik zur Technologie stattfindet, insbesondere durch die Kybernetisierung und durch die Computerisierung, wo Technik nicht mehr ein Mittel für einen bestimmten Zweck darstellt, wie es für Instrumente, Werkzeuge, mechanische Maschinen letztlich noch denkbar und gültig war, sondern gleichsam in einem evolutiven Sprung – wie ich im Anschluss an Gilbert Simondon denke – als Technologie zu einem Gefüge wird, zu einem Gefüge von Bezügen, infolge einer enormen Vervielfältigung, Wucherung, Zerstreuung, Zersetzung von Zwecken nunmehr jenseits einer Ordnung der Zwecke, jenseits aller teleologischen Schematisierung, also Technologie als Überschreitung der Ordnung der Zwecke; am Ende ein nicht mehr von Zwecken verstelltes Klaffen des Bezugs.“

Technik wird mithin etwas Eigenes, womit sich zugleich folgerichtig eine auf einer Zweckrationalität begründende Sinnkultur auflöse. Es kommt aber nicht zu einem Ende des Sinns, sondern zu dessen grundlegenden Neufassung, so Erich Hörl:

„(…) und deshalb spreche ich in diesem Zusammenhang von einer allgemeinen Ökologie des Sinns, wenn man den Sinn von diesem Milieu ausgehend denkt, also von Spannungen, Intensitäten, Kräften. Wir sind in einem Milieu von Relationen, das ist nichts anderes als Ausdruck einer radikalen umweltlichen Verteiltheit von Subjektitäten, Objektitäten, als grundlegende Strukturierung.“

Nach Erich Hörl folgt aus dieser unhintergehbaren Konstitution nicht nur die neue Form von Sinn, sondern auch eine der Partizipation. Sie entwickelt sich aus dem Bezugsgefüge des neuen Sinns sowie der technologisch induzierten Umweltlichkeit des Seins:

„Die allgemeine oder, ich scheue mich fast zu sagen: die echte Partizipation, aber jedenfalls die intensive (oder mit Lévy-Bruhl und Bataille: die intime) Partizipation, sie hat einen anderen Status: Sie kann nur in einem Moment stattfinden, für einen Augenblick und auch nur in einem dadurch herausgehobenen Moment, ist nichts Automatisierbares und streng genommen auch jenseits jeder Intention.“

Diese Form der Partizipation unterscheidet Erich Hörl von der in Hyperkapitalismus und Hyperindustrie, die weiterhin am Zweckrationalen orientieren Sinnkulturen entsprechen und formuliert:

„Konzerne von Google bis Facebook und Amazon sehen sich selbst als Unternehmen, die die Partizipation befördern. […] hier wird nur ein beschränkter und nihilistischer Begriff der Partizipation, eine restringierte Auffassung von Partizipation in Umlauf gebracht, die tatsächlich nichts anderes ist als ein Partizipationsverlust, eine Industrialisierung und Ausbeutung von Partizipation durch ein hochlukratives Bündnis von Kapitalismus und Technologie. […] Hier gibt es serialisierte Individuen für die normalisierende Social Media-Industrie, für die Hyperindustrie, wie Stiegler das nennt. […] Über die Netzwerke werden sogenannte partizipative Beziehungen ermöglicht, die statt einen Moment lang ein alle sozialen Funktionalismen und Zweckmäßigkeiten durchbrechendes Wir, ein transindividuelles Kollektiv zu kreieren, bloß Selbste optimieren, Daten generieren, Beziehungen konsumieren. […] Die von den Hyperindustrien ins Werk gesetzte Partizipation ist hingegen die Form der zeitgenössischen Gouvernementalität: ‚Partizipiere!‘ lautet der Befehl.“

Auffällig ist nun ein Rekurs auf animistische Traditionen, wenn Erich Hörl ausführt:

„Vielleicht kann man sagen, dass heute unter technoökologischen Bedingungen eine Wiederentdeckung dieser umweltlichen Verteiltheit stattfindet – so sehen das jedenfalls die Ethnologen und Sozialanthropologen und in ihrem Gefolge Latour –, denn in animistischen oder multiperspektivischen Systemen hat immer schon diese Art von Verteiltheit geherrscht, animistische Systeme sind in gewisser Weise Formalisierungen und Strukturierungen dieser Verteiltheit, deshalb sind sie Systeme der Partizipation. Und wenn heute eine Entdeckung oder Wiederentdeckung dieser umweltlichen Verteiltheit stattfindet, so meine ich, dass die Technologie uns radikaler als jemals zuvor vor dieses Problem bringt.“

Es wäre also zu untersuchen, ob der Techno-Ökologismus animistische Traditionen der europäischen Medien- und Kulturgeschichte fortführt. Zwar hat die Partizipation nach Erich Hörl nichts mit einer unreflektierten Unmittelbarkeit und Verschmelzung gemein:

„[…] mit Verschmelzung zum Beispiel hat die Partizipation nichts zu tun, ganz im Gegenteil. Es gibt sie nur durch und qua Teilung, nur Geteiltes kann partizipieren. Partizipation ist niemals jenseits oder vor aller Vermittlung, hat nichts mit Unmittelbarkeit zu tun. Sie ist die intensive Erfahrung von radikaler Vermitteltheit als solche. Nur der Durchgang von Partizipation sein, aber nie und niemals aufgehoben sein in ihr. Das heißt alle Vorstellungen von Partizipation, die Partizipation mit irgendeiner Form von Aufhebung von Subjekt und Objekt denken, beziehungsweise feiern, liegen falsch. Partizipation ist vollkommen jenseits von jeder Figur von Aufhebung.“

Gleichwohl ist es dieser Kontext einer animistischen und spiritistischen Vorgeschichte von Medienwissenschaft und Medientheorie, der aufhorchen lässt. Er ist Anlass, auch die Techno-Ökologien vor der Folie der Schreberschen Wahnsinns zu spiegeln, der jenseits instrumenteller Mediennutzungen als eine Agency eines in die technische Umwelt eingelassenen Menschen mit anderen Dingen und Kräften gelesen werden kann. Mit Jens Schröter ließen sich zwei Gründe anführen, warum eine kritische Revision dieser Aspekte der Techno-Ökologien nötig ist. Jens Schröter unternimmt erstenseine Kritik des sozialen Status technischer Dinge, die er an den Vorstellung von Mark B. Hansen(Hansen, Mark B. N., „Medien des 21. Jahrhunderts, technisches Empfinden und unsere originäre Umweltbedingung“, in: Erich Hörl (Hg.): Die technologische Bedingung. Beiträge zur Beschreibung der technischen Welt, Frankfurt/M. 2011, S. 365–409) ausführt:

„Das ist alles richtig – wie wir z.B. von unseren hilfreichen ‚Smartphones‘ (S. 372) wissen. Doch gibt es keinen Grund a priori anzunehmen, dass die technischen Akteure, die ‚unabhängig und autonom von unserer Handlungsmacht operieren‘ immer mit uns ko-operieren – könnten sie nicht auch mit uns konkurrieren?“

Es dürfte also angemessen sein, auch eine andere Geschichte der smarten Dinge und Umwelten zu rekonstruieren. Mit Blick auf das Engineering großer Systeme seit den 1950er Jahren wäre davon auszugehen, dass Konzepte von Agency und Umweltlichkeit aus der Geschichte eines tiefgreifenden und weitreichenden Kontrollproblems kommen. Es entsteht mit diesen Systemen nämlich ein technisches und logistisches Feld, in dem Handlungsmacht an technische und menschliche Stellvertreter delegiert werden muss, sollen sie noch Kontrolle in der Ferne garantieren (Vgl. auch: Martina Leeker, Just do it. Mimesis in technischem und künstlerischem Systems Engineering, in: Hg. Friedrich Balke, Bernhard Siegert, Joseph Vogl, Mimesis, Archiv für Mediengeschichte, Bd. 12, 2012, S. 153–166). So schreiben auch Christoph Engemann und Florian Sprenger:

„Agency bestimmt demnach, inwieweit ein Akteur zwischen autonomem und vorgegebenem Handeln pendeln darf, wenn Kommunikation mit den übergeordneten Instanzen aufgrund räumlicher Entfernung zu lange braucht, um auf lokale Ereignisse adäquat zu reagieren. Das Konzept der Agency, das in gegenwärtigen Debatten um die Actor-Network-Theory und in den Science and Technology Studies diskutiert wird, aber auch die jüngste Rückkehr zu den Dingen in objektorientierten Philosophien anleitet, hat einen seiner historischen Orte also in diesem Kontrollproblem. Es wird seit der Mitte des 20. Jahrhunderts kybernetisch formuliert, heute mit dem Internet der Dinge und mit Ubiquitous Computing neu bearbeitet […]. Vor dem Hintergrund dieser Geschichte kann man das Internet der Dinge als Versuch verstehen, Kontrolle auf ungekannte Weise räumlich auszudehnen, indem alle Dinge zu Stellvertretern werden und somit über Agency verfügen. […] So zeigt sich eine bislang unterbelichtete Dimension von kontrollierter und kontrollierender Handlungsmacht in industriellen Infrastrukturen.“

Das zweite Argument von Jens Schröter ist, dass die animistischen Reminiszenzen zu einer Faszination führen, mit der real-politische Konsequenzen ausgeblendet werden. Er bezieht sich auf die politischen und ökonomischen Auswirkungen und Vereinnahmungen der Umweltlichkeit erwirkenden smarten und ubiquitären Technologien:

„Meines Erachtens wird hier unter der Hand eine prästabilisierte Harmonie zwischen den neuen – ‚smarten‘ – medialen Infrastrukturen und der Form der Gesellschaft erschlichen. Ein Konflikt zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen wird von vorneherein unbegründet negiert.“

Problematischer Effekt ist nach Jens Schröter:

„[…] die Zukunft immer nur als Fortschritt der Technologie vor einem stabilen sozialen Hintergrund, einem Ökonomisch-Unbewussten, beschreiben zu können. Dadurch wird aber notwendiges kritisches Potenzial verschenkt (vgl. z.B. Mosco, 2004), das mit Blick auf die von schweren Turbulenzen und Zerfallserscheinungen geprägte kapitalistische Weltökonomie bitter notwendig wäre, ganz zu schweigen davon, dass es große Teile der Welt gibt, die ganz andere Sorgen haben als jene, ihre Umgebungen mit smartem ‚ubiquitous computing‘ zu durchdringen. Die Zukunft der Medien ist immer die Zukunft der Medien in einer zukünftigen Gesellschaft. Hansens Text ist ein wichtiger Beitrag zur philosophischen Beschreibung einer Welt, in der ‚smarte‘ Geräte immer ‚ubiquitärer‘ werden – aber ohne die kritische Frage nach den sozialen Formen drohen solche und ähnliche Texte allzu affirmativ zu werden.“

Es wäre mithin die Frage zu stellen, woher und wozu der Drang zum Umweltlichen, zum Nicht-Anthropologischen und zu relationellen Sinnkulturen auftaucht und ob die beiden hier dargelegten Strömungen aufeinander bezogen sein könnten. In der Auseinandersetzung mit dieser Frage gerät dann auch in den Blick, dass sowohl bei den Techno-Ökologien als auch in der Geheimniskultur eine starke Auseinandersetzung mit dem Hermeneutischen stattfindet. So ruft Erich Hörl die durch Kittler betriebene, durch die technologischen Entwicklungen des Digitalen ausgelöste Austreibung des Sinns aus der Geisteswissenschaft auf:

„Der gegenhermeneutische Aufbruch der Kultur- und Medienwissenschaften, das damals neu erwachte Interesse an den Materialitäten, Techniken, Institutionen, später die Kulturtechniken, die Aufmerksamkeit für all das, was die diversen Hermeneutiken verschwiegen und durch ihre grenzenlose Sinnfaszination verdeckt haben, dieser ‚glückliche Positivismus’, wie man ihn im Gefolge Foucaults feierte, hat sich vor allem bei Friedrich Kittler maßgeblich über diese Figur konstituiert. Kittler ist hier zweifelsohne der entscheidende Denker, der die Kraft hatte, den Abschied von den philosophischen Hermeneutiken theorie- und begriffspolitisch ebenso prägnant wie weitreichend zu formulieren: Die Austreibung des Geistes und des Sinns aus den Geisteswissenschaften – das war Kittlers Programm, das dann viele nachgebetet haben, ohne noch genau zu wissen, wovon sie sich eigentlich absetzen – findet durch Technologie und in ihrem Angesicht statt, vor allem durch den Computer.“

Erich Hörl geht also nicht wie Claus Pias und Timon Beyes von einem technologisch bedingten Ende der Hermeneutik aus. Vielmehr konstatiert er, dass der anti-hermeneutische Impuls und der mit ihm verbundene Nihilismus den kybernetischen Kapitalismus befördern würden.

„Denn bei allem, was sie sonst noch gewesen sein mag, affirmiert diese Position im Grunde auf verstörende Weise immer auch die nihilistische Verschmelzung von Technologie und Kapitalismus, die genau in jenen Jahren unter den Auspizien der Kybernetik stattfindet, ja sie ist ein Stück weit auch eine Einschreibung des ‚Kybernetischen Kapitalismus‘, von dem Tiqqun spricht, in die Theorie und dessen Symptom.“

Denn, so Erich Hörl weiter, diesem sei, wie dem aktuellen Kapitalismus alles äquivalent und gleichgültig:

„Wenn zumindest der zeitgenössische Kapitalismus nun also auf den ersten Blick permanent gegen die Gestalt des Sinns namens Bedeutung angeht, die zum allgemeinen Äquivalent gehört, sie nihilistisch unterhöhlt, so weit es nur geht, so scheint er sie doch auch umgekehrt zu brauchen. Wenn ich jetzt für einen Moment lang in das Begriffsregister von Deleuze und Guattari wechsle: Der Kapitalismus, der im Anti-Ödipus als die große deterritorialisierende Kraft erscheint, die alles verflüssigt, um es dem Gesetz der allgemeinen Äquivalenz unterstellen zu können, muss sich eben auch unausgesetzt an all den beschränkten Figuren des Sinns reterritorialisieren, um überhaupt als Kapitalismus zu funktionieren und zu überdauern.“

Wo Erich Hörl gegen die Enthermeneutisierung eine neue Art von Sinn setzt, gehen Claus Pias und Timon Beyes, wie ausgeführt, davon aus, dass Erkenntnismöglichkeit unter den technologischen Bedingungen digitaler Kulturen unmöglich geworden ist und fordern von hier aus eine Rückbesinnung auf das Geheimnis der Vormoderne. Auffällig ist, dass derzeit beide Theorieströme mit ihren Zweifeln am alleingestellten Menschen, an der Instrumentalität der Technik sowie der tradierten Hermeneutik zeitgleich laufen. Es wäre deshalb künftig zu prüfen, ob die beiden hier angeführten sowie andere, ähnliche Versuche der Neubeschreibungen von Menschen, Technik, Verstehen und Sinn in digitalen Kulturen zusammenspielen als eine Welle diskursiv erzeugter, groß angelegter Umwälzungen. Die Verabschiedung von Sinn im Theoriemodell digitaler Geheimniskulturen könnte nämlich deren Neuerzeugung in den Techno-Ökologien gleichsam bedingen und beide Bewegungen sich im Animistischen treffen. Während dabei bei den Techno-Ökologien das Animistische in aufgeklärter Form immer schon mitschwingt, könnte es in den Geheimniskulturen gleichsam durch die Hintertüre hineinschreiten, etwa wenn Mystizismus zur Regierungsform wird. Die nahe Zukunft wird weisen, ob die Theoriegebäude auch und gerade da, wo sie sich auszuschließen scheinen, in einem Zusammenspiel stehen, das vor allem dazu dient, techno-logische Bedingungen erklärbar und regierbar zu machen und sie in einer noch zu verstehenden Weise menschlich zu erhalten und zu gestalten.

Bevor die medienwissenschaftliche Hermeneutik jedoch hinter sich gelassen bzw. sich den Techno-Ökologien angenähert wird, soll ein Moment des Mysteriums aufgesucht werden, der die zeitgenössischen Theorien von Nicht-Verstehen und Nicht-Wissen aus einer älteren Theorie und Praxis herleitet. Es geht um eine Lage um 1900, in der ein In-den-Medien-Sein entworfen und zelebriert wurde, wie es auch heute veranschlagt wird. Hier wurde im Zusammenspiel von Medien, Physik und Performance ein Mysterium im Spiritismus erdacht, gelebt und ausgeübt. Damals wie heute scheinen die politischen Konsequenzen des Mysterium-Werdens deutlich auf. Zum einen wird eine Denkfigur und Praxis aufgerufen, mit der in Momenten der Verunsicherung, durch u. a. Medien, diese ins Geheime gezogen und damit ein Zustand des Black Boxing konsolidiert wird. Dieser lässt sich ökonomisch wie politisch nutzen. Zum anderen bedeutet eine Politik des Geheimnisses, dass eine Regierung der Gefolgschaft und des Gehorsams ausgerufen ist. Diese dürfte sich in aktuellen neoliberalen Systemen finden lassen, die zwar auf den ersten Blick vor allem auf Selbsttechnologien wie Selbstregelung und Selbstausbeutung aufbauen. Auf den zweiten Blick aber werden durchaus Formen von Geheimbünden sichtbar, in denen Entscheidungen getroffen werden, die nur in ihren Effekten, aber nicht mehr in ihren Gründen und ihrem Zustandekommen transparent sind. Die Entscheidung darüber, wer mitmachen darf, liegt im Geheimen und Externe haben keine Möglichkeit der Mitbestimmung.

Aus dieser Sicht würden auch Techno-Ökologien mit ihrem Interesse an Affekten und Atmosphären zu einem Teil dieser Lage und ontologisierend einen Ist-Zustand des Menschen beschreiben. Techno-Ökologien binden nicht nur wieder den Menschen zurück in die technologischen Bedingungen, sondern sie weisen auch einen Weg in eine neue Art des Wissens und Erkennens durch Beschreiben, statt der historischen Recherche oder der diskursanalytischen Theoretisierung.

Um eine Diskursanalyse des konstitutiven Nichtverstehens sowie der Techno-Ökologien vorzunehmen, soll auf eine Performance/Installation in Weimar 2006 zurückgegriffen werden: Im Krankensaal von Radio Schreber. Sie soll hier als eine Art Mahnmal vorgeschlagen und im WWW implementiert werden. Es geht darum, in einer Phase eines grundlegenden, vielleicht auch, oder vor allem diskursiv erzeugten Übergangs, einen Referenzpunkt der Erinnerung und Kritik zu etablieren.

„Ich stellte immer mehr Parallelen fest zwischen Konzepten der romantischen Naturwissenschaft spiritistischer Prägung und den Strukturelementen des Schreberschen Wahnsystems. … Meine These ist, dass Schreber seinen Wahn in das […] Wahnsystem des ‚wissenschaftlichen Spiritismus’ hineinschreibt und so eine Rehabilitation erreichen will, die ihn in die Reihe seiner Väter stellt, die anerkannten Wissenschaftler der Jurisprudenz und Medizin.“

Dabei exekutiert Schreber, so Hagen weiter: „[…] die Ungewissheit der epistemologischen Spannung der Jahrhundertwende am eigenen Körper […]. Damit nimmt er in der Tat vorweg, was es heißt, in den Medien zu sein.“ (ebda.). Zur historisch epistemischen Zäsur, in der Schreber und das Mysterium der Medien stecken, schreibt Wolfgang Hagen:

„[…] erst die Entdeckung der Radiowellen durch Heinrich Hertz […] setzte den Startpunkt für eine fundamental neue Epistemologie der Physik. … […] seine Wellen [sind, Einfügung Autorin] diejenigen Phänomene innerhalb der Physik, deren Beobachtung […] alle jahrhundertealten Paradoxien des Äthers in Nichts auflösen konnte. … Wissenschaftshistorisch markiert die Entdeckung der Radiowellen eine Zäsur innerhalb der Epistemologie der Moderne, wie man sie sich tiefer nicht denken kann. Aus Hertz Entdeckung des Radios folgte nichts weniger als das Ende der Kontinuumsphysik des 19ten Jahrhunderts. Eine Natur, die als unbeobachtete Natur Gesetzen und Wahrheiten folgt, ist seither wissenschaftlich nicht mehr erreichbar. Natur ist seit Hertz nur noch Umwelt von konstruktivistischen Scheinbildern, durch die sie erfolgreich beschrieben, aber niemals erreicht werden kann.“

Noch einmal von Hagen anders gewendet:

„Die entscheidende Frage war: Ist Elektrizität eine Fernwirkung, also eine Wirkung ohne Zeitverbrauch? Wenn ja, dann wäre sie identisch mit einem geistigen, ideellen, jedenfalls transsubstantiellen Geschehen und also eo ipso in der Lage, Geist, Leben und übersinnlichen Sinn zu transportieren und zu sein. Alle mesmeristischen und telepathischen Phänomene fänden so ihre ontologische Erklärung. Oder aber: Ist Elektrizität eine Nahwirkung? Dann ginge es nur darum, exakt zu ermessen, in welchem Medium und in welchen raumzeitlichen Dimensionen sich ihre Kraft übertrüge, … .“

Schreber begründet die Stimmen also mit Erklärungszusammenhängen aus der Ätherphysik seiner Zeit, nach der Luft und Elektrizität von einer immateriellen geistigen Kraft beseelt sind. An dieser Entität partizipiert auch der Mensch mit seinen Nerven, die die seelenvolle Elektrizität leiten. Ebenso seien Medien Empfänger und Sender dieses Äthers und ihre Botschaften nicht weit entfernt von den geheimnisvollen und unheimlichen Stimmen. Das heißt, hier fallen Physik, Medien und Spiritismus in eins, was einer epistemischen Spannung entspricht, so Wolfgang Hagen:

„Der ‚modern spiritism’ organisiert zwischen 1850 und 1900, durch tausende von Büchern, 200 Zeitschriften und durchgehende Pressekampagnen in den Tageszeitungen gestützt, das Gauklerspiel von Mediumisten und Mediumistinnen, also von sogenannten Klopfgeistern, Telekinese-Trickbetrügern und TrancerednerInnen einerseits, und von einer stetig wachsenden Schar von mesmeristisch ausgebildeten Hypnotiseuren andererseits. Dieser Spiritismus konnte sich ‚wissenschaftlich’ nennen, weil er die benannte epistemologische Spannung thematisierte.“

Die wohlbekannte These der Medienwissenschaft ist nun, dass Schreber an einem Techno-Spiritismus erkranke und gleichsam selbst zum Medium wurde. Dies ist als eine Art Gründungszene der Medienwissenschaft (Wolfgang Hagen, Die entwendete Elektrizität. Zur medialen Genealogie des ‘modernen Spiritismus’ 2002) gelesen worden und seither droht Medienwissenschaft am Embodiment von Medien zu kranken, das aus einer Zeit stammt, als Medien und deren physikalische Konstitution im Elektrischen aller größte Rätsel aufgaben, so mit Wolfgang Hagen (Vgl. Wolfgang Hagen, Radio Schreber: Der “moderne Spiritismus” und die Sprache der Medien 2001). Wolfgang Hagen führt zur Fortschreibung bis in die aktuelle Lage digitaler Kulturen aus:

„Als technologisches Netz haben uns die Massenmedien, im Verbund von Handy, Computer, Internet, Radio und Fernsehen fast völlig umzingelt. Die Technologie dieses Netzes setzt epistemologisch im Sturmschritt die Erfolgsgeschichte fort, die diesseits der Trennungslinie, die Hertzens Entdeckung um 1890 markiert, entstanden ist. Die Selbstbeschreibung der Massenmedien dagegen greift oft genug immer noch ins Jenseits dahinter zurück. Wer beispielsweise annimmt, Hörfunk sei eine Extension des Ohres, Fernsehen eine Erweiterung des Auges und der Computer eine Extension des Gehirns, geht damit, ob er es nun weiß oder nicht, auf Ernst Kapps Organprojektionsthese von 1877 zurück, die noch voraussetzte, alle Dinge der Welt seien von einem belebten Stoff namens vis activa durchflossen.“

Der Fall Schreber konturiert mithin die medialen Geheimnis-Kulturen und ist deshalb als eine Folie zu verstehen, an der sich die aktuellen Denkfiguren und Diskurse auf ihre Nähe zum Mysterium um 1900 hin befragen lassen müssen. Es wäre also zu prüfen, ob zeitgenössische Konzepte vom Mysterium aus der Genese in einem spiritistischen Epistem zu verstehen sind, das als integraler Bestandteil von Medientheorie angesehen werden muss. Worin könnte die zeitgenössische epistemische Spannung bestehen? Wäre sie darin zu suchen, dass die Geheimniskulturen als Diskurs den Anschluss produzieren, oder ist die Datenverarbeitung das, was um 1900 die Elektrizität war? Wolfgang Hagen zumindest geht von einer Tradierung der „Jenseitsphysik“ aus, wenn er schreibt:

„Ob es, statt Relativitäts- und Quantenphysik, nicht vielleicht doch mit der Offenbarung einer pan-ontologischen Jenseitsphysik weitergehen würde, das konnte Schreber 1903 nicht wissen. Das konnte niemand wissen. Wir wissen heute, wie es weiterging, aber wir wissen nicht, ob wir nicht längst schon im Stande einer Jenseitsphysik leben. Vermutlich bräuchte es, um das zu erkennen, erst wieder ein solches Epochenbuch wie Schrebers ‚Denkwürdigkeiten‘.“

Problematisch an den medialen Mysterien ist, dass sie die Erkenntnis in die Konstitution und Wirkung von Medien vernebeln und eine Anbindung an sie im Mysteriösen mit dem Versprechen auf die Partizipation an einer höheren Ordnung befördern. Aus diesem Grund lohnt es wohl, den Ort des Mahnens zu etablieren und die historisch-epistemologische Recherche fortzusetzen und weiter mitzuführen.

Die technologischen Bedingungen digitaler Kulturen können unter den neuen epistemologischen Bedingungen auf der Ebene von „Habits“ (Wendy Hui Kyong Chun. Media: Thresholds and Habits 2014) beschrieben werden, wie dies Wendy Chun vorgeschlagen hat. Es wären mithin Umgangweisen und Gewohnheiten für die Konstitution von Technologie und digitale Kulturen und deren Analyse in Betracht zu ziehen. Das heißt, statt einem technischen Apriori, das im Mysterium versinkt, werden Praktiken und Performance avisiert, die zudem insofern eine Distanz zu technologischen Umwelten herstellen, als sie eine vom Technischen unterschiedene Eigenwilligkeit haben. Derart wäre eine Unterbrechung des Raunens aus dem Mysterium sowie seiner spiritistischen und paranoiden Genesen und Besetzungen möglich. Denn Habits stehen für potenzielle Veränderungen in der andauernden Praxis und Performance. Distanzierung und Veränderung sind möglich, da Gewohnheiten nicht mechanisch funktionieren, sondern vielmehr einen wechselseitigen Prozess des Performens auslösen, in dem die Habits die Handelnden performen und, umgekehrt, die Handelnden die Habits. Oder mit Judith Butler:

“I don’t think habits are mechanical… . We are acted on by the cultures into which we are born and by which we are formed. They act on us but we also act on them. We can’t transcend or reverse our upbringing or formation, but we can work with it… . I do see that we have freedom and the capacity for critical reflection even in the middle of our habitual ways of doing things.”

Das heißt, in einer Kultur des Geheimnisses könnten Praktiken fokussiert werden, über die man wenig weiß, etwa bezogen auf Motive oder den Ausgang von Handlungen, die aber doch als Oberflächen beobachtbar sind. Von diesen aus wäre ein „Performing the digital“ als Theorie des Medialen, wie des Sozialen, Politischen und Physischen zu entwickeln. Zudem wäre im Performing the digital ein „queering“, d. h. eine Unterbrechung und Transformation zu erwirken. Birgit Müller spezifiziert das „Queering“, die Resignifikation, in ihrer „Subjektlosigkeit“ als die performative Dynamik einer Handlungskette:

„Queer wird in dieser Kritik als bewußtes Inszenieren von Geschlechterparodien aufgefaßt, als Spiel mit verschiedenen frei verfügbaren Darstellungsweisen. Handlungsfähigkeit wird jedoch in Butlers Subjektkritik gerade nicht als das Attribut oder die Aktivität einer Person aufgefaßt, die mit einer bestimmten Intention handelt: ‚Resignifikation darf nicht als ein individueller Akt verstanden werden. Sie geschieht sehr oft gegen die beabsichtigte Bedeutung unserer Handlungen. Ich würde auch behaupten, daß Dekonstruktion in dieser Hinsicht keine intentionale Strategie ist, sondern daß es um eine Subversion von Intentionalität geht.’ (Butler, 1994c, S. 9). Performanz bedeutet ja gerade, daß das intentionale Subjekt (der Täter hinter der Tat) als Effekt erscheint, Intentionalität aber nicht die Quelle des Handelns ist: ‚Wenn Wörter zu Handlungen führen oder selbst eine Art von Handlungen sind, dann nicht deshalb, weil sie die Absichts- oder Willenskraft eines Individuums widerspiegeln, sondern weil sie sich aus Konventionen herleiten und diese wieder in Szene setzen; Konventionen, die ihre Kraft durch sedimentierte Wiederholbarkeit gewonnen haben.’ (Butler, 1994b, S. 124, Hervorhebungen von Butler). Handeln entsteht demzufolge nicht in kritischer Reflexion, sondern kann als Bewegung in einem determinierten und zugleich offenen Feld von Möglichkeiten verstanden werden. Genauso wenig wie Handeln als das Durchführen einer Absicht verstanden werden kann, können die Effekte zielgerichtet kontrolliert werden. Vielmehr gehen die vom Subjekt instituierten Handlungen in eine Kette von Handlungen ein, der sich keine eindeutige Richtung mehr zuordnen läßt und deren Resultate nicht vorhersehbar sind.“

Über diesen theoretischen Ansatz gelangt man auch zu Methoden. Die künstlerische Forschung von Katharina Karcher zur Schrift für die Performance/Installation Im Krankensaal von Radio Schrebersoll ein Beispiel geben. Indem Schrift anders operierte, wurde nicht nur deutlich, wie die habitualisierte Nutzung funktioniert und wirkt. Es zeigte sich auch, dass Schrift anders genutzt und organisiert werden kann und dass z. B. das erschwerte Lesen, das auf Grund der im Vergleich zur tradierten Funktion verdrehten Schreib- und Leserichtung oder durch die „lückenlosen“ Versalien zustande kam, einen Vorteil bieten können. Dieser besteht etwa darin, dass mehr Zeit nötig ist für Schreiben und Lektüre und so Reflexionen möglich werden oder die Erzeugung von unterschiedlichen Wahrnehmungs- und Sinnebenen. Das heißt, die künstlerische Forschung wurde zu einer Methode, um einen anderen Gebrauch von Medien zu ermöglichen und zu erproben. Sie zeigte zudem, dass die Konstitution im technischen Mysterium der Black Boxes kein Ende der Reflexion und Erkenntnis bedeuten muss.

Diese Wendung zur Praxis würde aber in der Tat das hermeneutische Forschen und Analysieren an ein Ende bringen. Würde das digitale Mysterium streng durchdekliniert, dann müssten andere Methoden aufkommen und eine andere Form wissenschaftlichen Arbeitens. Gerade ein „Performing the digital“ könnte eine Methode sein, Beschreibungen machen zu können, Analysen anzustellen und schließlich zu „Queeren“, d.h. andere Nutzungsweisen zu unternehmen.

Ute Holl nähert sich dem Problem der Epistemologie und Hermeneutik medienwissenschaftlicher Forschung aus systematischer Perspektive und konstatiert:

„Mediendenken als parasitäres, das Wissenssysteme auf ihre konstitutiv ausgeblendeten Bedingungen aufmerksam macht, riskiert immer auch, den eigenen Sujets und Subjekten den wissenschaftlichen Boden unter den Füßen wegzuoperieren.“

Eine fruchtbare Weise, mit dieser Lage umzugehen, sei eine Verbindung von Denken der Medientheorie mit Kulturtechnikforschung. Während erstere an Codes, Programmierungen oder Schaltungen interessiert sei, befasse sich letztere mit Zeichen, Praktiken und Körpertechniken. An einem Beispiel ausgeführt heißt das, dass Medienwissenschaft die technische Materialität etwa von Film oder Radio fokussiert, während Kulturtechniken im Schnitt oder Samplen zu finden wären.

Aus dieser Verbindung lassen sich nun im Kontext des konstitutiven Nicht-Verstehens in digitalen Kulturen Ausgangspunkte für Forschung aufzeigen. Ein Vorteil der Verbindung ist, dass von einem weiteren Feld medienwissenschaftlicher Forschung und Methodologie auszugehen ist, mit dem das, was jenseits des Wissens und Verstehens liegt, eingeblendet wird. Statt eines Mediendeterminismus, der von einer techno-sozialen Kausalität ausgeht, so als würde etwa eine Kamera auch bestimmen, wie Wahrnehmung funktioniert, kämen etwa ausgehend von der Kulturtechnikforschung auch die Praktiken im Umgang mit Medientechnik in den Blick, die aus dieser Perspektive immer auch die „Arbitrarität in der Verkettung von Operationen“ (Ute Holl, ebda. S. 83) veranschlagt. Kulturtechnikforschung eröffnet so erst ein weites Feld der Relationen, statt linearer Zuordnungen, in dem Verkettung auch neue Optionen erstellen würden. So werden Unbekanntes, Nicht-Wissen, Offenheit sowie Un-/Entscheidbarkeit zur medienkulturellen Ausgangsbasis.

Mit diesen Einstellungen und Methoden wäre auch für die aufkommende technologische Geheimniskultur eine Dämmung der Effekte denkbar, die sich aus ihrer möglichen Genese aus dem Medienspiritismus bzw. einer strukturellen und epistemischen Ähnlichkeit mit diesem ergeben würden. Da Handeln als auf Dauer gestellter Wandel immer prekär und temporal ist, mithin Verunsicherung zum Status quo wird, muss es keine durch die epistemische Erschütterung um 1900 ausgelöste Kompensation in spiritistischen Weltordnungen geben, mit der sich Unerklärbares in Tischrücken, Stimmenhören oder Äthertanzen erklärt.

Eine wichtige Rolle spielt nach Ute Holl in der neuen epistemischen und methodischen Verbindung von Medienwissen und Kulturtechniken die Kunst. Denn Kulturtechniken rufen das im Medialen den Sinnen Entzogene auf, worauf allerdings erst künstlerische Methoden verweisen können:

„Der Schnitt macht aufmerksam auf den Fluss, […]. Die Zäsur zeigt an, wo Schaltungen verbinden und verbunden sind. Kulturtechniken lassen sich beobachten, aber erst Zäsur, Schnitt, Diskontinuität verweisen auf Logik und Dynamik implizit laufender Operationen. … Kunst, ließe sich sagen […] führt Bilder, Klänge, Texturen auf, möglichst so, dass darin kulturelle und mediale Verfahren freigelegt werden, sodass wir uns darin verhalten können, entscheidend, so oder so oder anders.“

Allerdings bedarf Kunst zum einen der Medientheorie, so Ute Holl, denn sie: „erkundet, wie nach dem gefragt werden kann, was entzogen bleibt.“ (Ebda. S. 86) sowie zum anderen der Kulturtechnikforschung, um das Medienwissen wieder zur Offenheit der Praktiken zu bringen.

Affirmation/Über-Affirmation, Performen von Theorie, TheorieTheater, Experimente mit Medienwissen, Paranoia, Embodiment of Remix

Vor diesem Hintergrund steht es nun an, die bisher in „Re-thinking Methods“ genutzten Methoden zusammenzutragen und im Hinblick auf ihre hermeneutischen Grundannahmen im Kontext eines Mysteriums digitaler Datenverarbeitung zu evaluieren. Es gilt dabei, wie ausgeführt, auf ein „Performing the digital“ zu fokussieren. Bisher stand methodisch das mediengeschichtlich-epistemologische und diskursanalytische Arbeiten im Vordergrund, d. h. Erkenntnis und Verständnis wurden fokussiert und führten auf der praktischen Ebene zu Interventionen. Zugleich zeigte sich in der Arbeit, dass das praktisch-künstlerische Arbeiten nicht schlicht eine Umsetzung von Theorie in Praxis ist, sondern vielmehr erstere einer eigenen Forschung entspricht, die eigene Ergebnisse zeitigt, welche mit einer rein theoretischen Arbeit nicht erscheinen würden. Praktische Forschung mit künstlerischen Methoden wird mithin als wissenschaftliches Arbeiten verstanden, das zum einen Theorie auf den Prüfstein stellt und zum anderen einen eigenen theoretisch-wissenschaftlichen Beitrag leisten kann.

Folgende praktische Forschungen wurde unternommen:

- Seit Herbst 2013 fortlaufend: Interviewserie: What are digital cultures?

- Herbst 2013: Messe der Medien – eine Ausstellung mit Menschen und technischen Dingen

- Jan. 2014: Medien und Paranoia – eine performative Live-Installation

- Sommer 2014: What are digital cultures? mit Korsakow – ein Projekt zu non-linear storytelling als Forschung mit audiovisuellem Material in digitalen Kulturen (Kritische Digital Humanities)

- Herbst 2014: Borkman und andere anti-/kapitalistische Held_innen – ein TheorieTheater zu neoliberalen Kulturen

- Seit Herbst 2014 fortlaufend: Konstellierungen – ein Projekt mit ausgewählten Interviews aus der Serie: What are digital cultures, um Einblick deren Potenziale zu geben.

- Frühjahr 2015: Innovations-Inkubatoren – ein TheorieTheater-Stück zu neoliberalen Kulturen (noch unveröffentlicht)

- Sommer 2015: Kontakthof 2.0 – ein TheorieTheater zur Herstellung von Sinn und Subjektivität in digitalen Kulturen

- Herbst 2015: What are digital cultures? – experimental – experimentelle/medienreflexive Formate zur Analyse der Interview-Serie: What are digital cultures?

In diesen Arbeiten wurden je andere Methoden im Rahmen der diskursanalytischen Ästhetik genutzt. Sie lassen sich in sechs Kategorien zusammenfassen: (1) Über/-Affirmation, (2) Performen von Theorie, (3) TheorieTheater, (4) Experimente mit Medienwissen, (5) Paranoia, (6) Embodiment of Remix.

Mit der Methode der (1) Affirmation/Über-Affirmation werden insbesondere Medien- und Kulturtheorien einer diskursanalytischen Untersuchung unterzogen. Ziel ist es, die beschriebene Phase einer methodischen und theoretischen Neu-Orientierung in der Kultur- und Medienwissenschaft, etwa in Gestalt des Techno-Ökologismus, der Geheimniskulturen oder der operativen Agenturen, beobachtend zu begleiten. Dabei sollen vor allem deren Konsequenzen für Vorstellungen von Mensch und Technik herausgeschält und diese auf ihre gouvernementalen Optionen hin abgeklopft werden. Die These ist, dass digitale Kulturen einer theoretischen Neu-Orientierung besonders bedürfen, da sie ob der Unübersichtlichkeit in Datenverarbeitungen sowie der komplexen Handlungskooperationen in sozio-technischen Umwelten digitaler Kulturen in ein Erklärungs- und Verstehens-Vakuum geraten. Diesem zu begegnen wurden in der Medientheorie sehr schnell Thesen aufgeworfen und konsolidiert, aber nicht geprüft. Dies zu tun, ist aber ob der skizzierten grundlegenden Rekonfiguration der technologischen Lagen sowie der theoretischen Reaktionen auf diese eine dringliche Aufgabe von „Re-thinking methods“ in digitalen Kulturen, so dass die experimentelle Testung im Praktischen deren integraler Bestandteil ist und sein sollte. Die Über-/Affirmation ist geeignet, durch Überakzentuierung, Überziehen, Übertreibung und Risikobereitschaft die nicht immer offen liegenden Effekte der Re-Orientierungen aufzudecken. Zudem können sich dabei eigene Forschungsbeiträge wie eigene theoretische Erkenntnisse ergeben.

Die Affirmation ist insofern, als sie in praktische Umsetzungen fließt, eng mit der (2) Methode des Performens von Theorie verbunden. Mit dieser Methode wird zugleich die generative Kraft des Performativen als Transformation aufgerufen. Denn im Agieren stellt sich eine eigene Dynamik her, mit der Verhältnisse, Dinge und Subjekte immer auch anderes sein könnten. Das heißt, mit dem Performen und seiner autonomen Handlungsmacht (Vgl. für den Film: Vinzenz Hediger. Einleitung. WAS IST FILMPHILOSOPHIE? Ein Versuch in vier Experimenten, in: Lorenz Engell, Oliver Fahle, Vinzenz Hediger, Christiane Voss: Essays zur Film-Philosophie, München 2015), entsteht ein Ort, an dem Organisationsweisen im Tun erst erzeugt werden. Selbst da, wo vorab bestehende Konzepte oder Ideen z. B. zu einer anderen Ordnung umgesetzt werden sollen, wird sich die Kraft des Performativen in deren Erprobung einbringen und zu einem nicht vorhergesehenen Ergebnis führen, das zugleich konsistent und brüchig sowie porös ist, da mit jeder Aufführung auch wieder etwas anders sein oder geschehen kann. So wie die Über-/Affirmation integraler Bestandteil digitaler Kulturen sein sollte, da sie eine praktische Diskursanalyse betreibt, so kann und sollte das Performen von Theorie als ein integraler methodischer Bestandteil dazu beitragen, dass eine auf Dauer gestellte Einsicht in die Veränderbarkeit, die Prekariarität sowie die Fragilität von Organisationsweisen möglich ist. Dieses Performen unterminiert die Verhärtung von theoretischen Modellen zu ontologischen Beschreibungen und hilft zudem dabei, als eigene wissenschaftliche Forschungsweise aus der Erprobung der Theorie heraus, andere theoretische Erkenntnisse zu erhalten oder unberücksichtige Aspekte zu ermitteln.

Eine Methode, die in der Kategorie des für digitale Kulturen erprobten (3) TheorieTheaters angewandt wird, besteht darin, aus theoretischen Texten eigene Theaterstücke zu schreiben und diese zu performen. Diese Methode wurde in einem noch unveröffentlichten Theaterstück der Autorin erprobt. Im Stück „Wir sind so herrlich neoliberal (AT)“ treten verschiedene Figuren/Positionen neoliberaler Modelle und Verhaltensweisen sowie Theorie-Konstrukte zu digitalen Kulturen auf und agieren miteinander. Diese Begegnungen sind eingelassen in Ausschnitte aus dem Alltag in einem drittmittelgeförderten Lab für die Verbesserung digitaler Kulturen durch die Kreativindustrie. Auf dieser Schnittstelle stehen Figuren/Positionen im Mittelpunkt, an denen der Übergang der so genannten Graswurzel-Bewegung in eine neoliberale Mehrwertigkeit als Symptom des Zusammenspiels von digitalen Kulturen und neoliberalen Politiken verhandelt und ausgelebt wird. Im Zentrum stehen die Zuschauer_innen, die in einer emotionalen und kognitiven Verwirrungsdramaturgie immer wieder zu eigenen Positionierungen gezwungen werden sollen. An der Vereinnahmung der Zuschauer_innen soll auch deutlich werden, dass in einer neoliberalen digitalen Kultur die Individuen da an dieser konstitutiv beteiligt sind, wo sie sich in Selbst-Kontrolle üben. Diese erhofften Effekte können eher durch eine Theateraufführung als durch einen theoretischen Text ermöglicht werden. Zudem können andere Dimension eingespielt werden wie Gefühle, Atmosphären, Affekte, die in digitalen Kulturen in besonderer Weise genutzt, industrialisiert, ausgegrenzt, strategisch eingesetzt und ökonomisiert werden. Im Performen und Verkörpern heißt das, kann man vom Performten erfasst werden und andere erfassen. Diese Methode wurde von Studierenden (Sarah Kresse, Lea Meinersdorfer) in einem Seminar zu TheorieTheaterversucht und aufgeführt. Es zeigte sich, dass im Performen eines theoretischen Modells auch hier in Texten abstrakt bleibende Dimensionen verlebendigt wurden. In diesem Vorgang kamen zugleich bisher nicht in der Forschung betrachtete Aspekte zutage. Aus diesem Grund kann TheorieTheater in weiteren Studien zu eigenen Theorieleistungen führen.

Im Umgang mit Medien ist das medienreflexive Arbeiten von entscheidender Wichtigkeit. Denn es entspricht einer Reflexion des Medienwissens, d.h. der technisch-induzierten spezifischen Handlungsfähigkeit, der Diskurse zu Medien sowie der Methoden, diese zu nutzen. Die (4) Experimente mit Medienwissen sind im Bereich „Re-thinking methods“ aus einem weiteren Grund sehr wichtig, da exemplarisch für Lehre und Forschung in digitalen Kulturen mit der Interview Serie: DCRL Questions: What are digital cultures? ein eigener audiovisueller wissenschaftlicher Corpus hergestellt wird. Es ist nämlich davon auszugehen, dass in digitalen Kulturen nicht mehr nur Texte in der Forschung genutzt werden, sondern z. B. auch audiovisuelle Gegenstände. Die Interviews mit ca. 60 Forscher_innen bilden nun einen repräsentativen Querschnitt durch den Stand der Forschung zu digitalen Kulturen und sind mit angemessenen Methoden zu kategorisieren und auszuwerten. Es steht mithin in Frage, wie dieses Material erforscht werden kann. Dabei wird zunehmend mit den Methoden und Medien geforscht, die man untersuchen wollte. Es wird ob dieser Immanenz schwieriger, eine kritische Distanz zur Forschung aufzubauen. Im Forschen selbst wiederholt sich mithin das digitale Mysterium in Gestalt von blinden Flecken. Medienexperimentelles Arbeiten soll dabei helfen, auf diese sowie auf „Medienwissen“ hinzuweisen. Zum einen wurde dazu die mit Datenbanken operierende Software Korsakow von Florian Thalhofer für nicht-lineares Storytelling in Hinblick darauf erprobt, ob und inwiefern sie für die Analyse audiovisueller Gegenstände so genutzt werden kann, dass zugleich ihr Anteil an den Forschungsergebnissen deutlich wird. Dabei wurden eigene Methoden entwickelt, die Software quasi gegen sich selbst einzusetzen und damit ihre Wirkungen auszustellen. Zum anderen werden mit Methoden des Experimentalfilms die Konstitution sowie die Wirkungen des Setting der Interviews sichtbar und analysierbar gemacht.

Als weitere Methode wurde (4) Paranoia genutzt. Sie orientiert sich an dem, was Salvador Dalí Mitte der 1930er Jahre mit der paranoisch-kritischen Aktivität (Salvador Dalí, Die Eroberung des Irrationalen, Frankfurt, Berlin, Wien 1973, hier Kapitel: Phänomenologische Aspekte der paranoisch kritischen Methode) als Methode beschrieben hat:

„1929 […] faßt (Dalí, Einfügung M. L.) die Möglichkeit einer experimentellen Methode ins Auge, die auf dem unmittelbaren Vermögen systematischer, für Paranoia typischer Assoziationen beruht; diese Methode sollte in der Folge zur wahnhaft-kritischen Synthese werden, die sich ‚paranoisch-kritische Aktivität’ nennt. Paranoia: interpretierender Assoziationswahn mit systematischer Struktur – […].“

Dalí legt hier eine Methode vor, die wohl in digitalen Kulturen ob ihrer Konstitution und Politik der Opazität von aller größter Wichtigkeit ist, nämlich eine Art Interpretationswahn, der nicht nur zur Erkenntnis in das führt, was vielleicht verborgen ist. Entscheidend ist vielmehr, dass durch die Betonung der assoziativen Seite, die wahnhaft Unterschiedliches vereint, ungeahnte Erkenntnisse möglich sowie der Denk- und Vorstellungsraum erweitert werden. Dalí schreibt:

„[…] all das, […] sowie unzählige andere […] werden durch die Mechanismen des präzisen Apparates der paranoisch-kritischen Aktivität zu einem unzerstörbaren System wahnhafter Interpretationen politischer Probleme, paralytischer Bilder und mehr oder weniger infantiler Fragen zusammengefaßt, die die Rolle einer Zwangsverstellung spielen. […] Die paranoisch-kritische Aktivität entdeckt durch diese Methode neue, objektive ‚Bedeutungen’ des Irrationalen, sie verschiebt auf greifbare Weise die Welt des Wahns selbst auf die Ebene der Wirklichkeit.“

Paranoia ist allerdings nicht nur ein Erkenntnismittel, sondern auch ein Medium der Regierung, das mit Hilfe von Angst regelt und kontrolliert und diese Tätigkeiten schließlich auf ein Subjekt im Sinne einer Selbsttechnologie abschiebt. Auch wenn heutzutage anscheinend völlig unbedacht Daten verausgabt werden, so wird dennoch individuell abgewogen, was veräußert wird und was nicht. In einem paranoiden Umfeld – digitale Infrastrukturen sind wohl als ein solches zu bezeichnen – muss mit paranoiden Methoden geantwortet werden. Es wäre zu prüfen, ob diese Methode gerade für digitale Geheimniskulturen im Zentrum zu stehen hätte. Dies nicht, weil man den verborgenen und sich verbergenden Datenoperationen auf die Schliche kommen wollte, sondern vielmehr als eine Art Ritual des Assoziierens und Interpretierens, mit dem man erstens in seiner Aufmerksamkeit gesteigert und so auf jederzeit mögliche mysteriöse Vorgänge gefasst ist. Zweitens kann Paranoia dazu dienen, sich dem Wissen der Medien zu entziehen, weil Paranoia, wie von Dalí geschildert, in immer neuen Bedeutungen eskaliert und also auch dazu führen kann, je neue Methoden und Einsichten abzuleiten.

Schließlich wurden jüngst Experimente mit der Methode des (6) Embodiment of Remix begonnen. Mit dieser Methode werden digitale Kulturen da ernst genommen, wo sie sich aus dem immer wieder neuen Zusammensetzen von bereits Vorliegendem konstituieren. Bisher wurde die Praxis des Remix (PDF, Felix Stalder, Neun Thesen zur Remix-Kultur 2009) vor allem in der Musik, der Literatur (Helene Hegemann, Axolotl Roadkill), in Software und Software als Service (Alexander Firyn, Software als Service. Kunst als Dienstleistung, St. Pölten 2010) sowie im Film (Christian Marclay, The Clock 2010) genutzt. Im Theater kennt man dagegen die Methode des Reenactment (Jens Roselt, Ulf Otto (Hg.), Theater als Zeitmaschine. Zur performativen Praxis des Reenactments. Theater- und kulturwissenschaftliche Perspektiven, Bielefeld 2012), wie sie vor allem von Milo Rau versiert und pointiert ausbuchstabiert wurde. Was aber geschieht, so die Frage, wenn Material anderer Theatermacher_innen remixt wird, das immer noch unter dem Verdikt des Eigenen, gleichsam Privaten, Authentischen, Spezifischen, Unnachahmbaren steht. Damit werden vor allem die Körper in digitalen Kulturen angesprochen, die noch nicht gänzlich ins Operative überführt wurden und von Apologeten wie Kritikern als Refugium eines Jenseits des Digitalen gelten, vor allem weil sie ein eigenes Mysterium sind. Was bedeutet es, wenn Performtes entwendet und auf fremde Körper überspielt wird. Im Remixen wird dieses Refugium, das sich auf die Genialität von Regisseur_innen oder Choreograf_innen ebenso bezieht wie auf die von Perfomer_innen, angegriffen und ins Funktionale, Serielle und Operative überführt. Diese Methode versteht sich zum einen als eine Kritik an der Nicht-Radikalität der Theorien zum Digitalen, die zwar von einem Ende anthropozentrischer Illusionen sprechen, z. B. von einer Anthropomedialität (Christiane Voss, Kompetenzzentrum für Medienanthropologie, Bauhaus Universität Weimar). In der Behauptung eines unhintergehbaren eigenen Dritten aus Mensch und Medien bleibt aber doch immer noch ein Mensch als ein Spezifikum erhalten. Zum anderen wird im Embodiment of remix durch eine radikale Affirmation von Medien-Anthropologie in digitalen Kulturen eine diskursanalytische Untersuchung zu diesen im Hinblick auf ihre Notwendigkeit eingeleitet. Was wären die gouvernementalen Vorteile eines „Dritten“?

Die methodischen Überlegungen der empirischen Sozialwissenschaft scheinen den hier angeführten zunächst zu ähneln. Es besteht allerdings ein grundlegender Unterschied zwischen beiden Überlegungen und Auseinandersetzungen. Während die sozialwissenschaftlichen Bemühungen eine aufgeklärte Totalität anstreben, bleiben die Methoden der diskursanalytischen Ästhetik sowie die zu entwickelnden Methoden digitaler Geheimnis-Kulturen partiell und der so genannten Wirklichkeit fern. Denn sie sollen erkunden, wie etwas entsteht und nicht, wie es ist. Die Lücken in der Erfassung sollen nicht geschlossen, sondern vielmehr erhalten werden, um die unhintergehbare Begrenztheit methodischer Erfassungen anzuzeigen.

Ein weiterer Unterschied ergibt sich zwischen der zeitgenössischen sozialwissenschaftlichen Methodologie und diskursanalytischer Ästhetik. Erstere will mit ihrem entfesselten Methodenrepertoire nicht bei der Beobachtung allein stehen bleiben, sondern mit Experimenten in Wirklichkeit eingreifen, um diese umzugestalten. Eine diskursanalytische Ästhetik würde dagegen das Experiment selbst diskurskritisch analysieren, während Methoden digitaler Geheimnis-Kulturen wahrscheinlich eher im Geheimen agieren würden statt selbstgewiss zu erscheinen. In den Sozialwissenschaften aber soll zum einen aus praktischer Forschung ein neues, anderes Wissen gewonnen werden. Zum anderen sollen Environments geschaffen werden, in denen andere Erfahrungen gemacht und davon ausgehend möglicherweise andere Wirklichkeiten gestaltet werden. In Gemahnung an die am Menschen durchgeführten Milgram-Experimente wird allerdings darauf hingewiesen, dass die künstlichen experimentellen Environments die Ergebnisse verfälschen können, weil die Probanden sich in diesen anders als gewohnt verhalten. Moralische Bedenken (PDF, vgl. Britta Timm Knudsen, Carsten Stage Introduction: Affective Methodologies, in: Britta Timm Knudsen, Carsten Stage (Hg.), Affective Methodologies. Developing Cultural Research Strategies for the Study of Affect, New York 2015) spielen keine herausragende Rolle und die Experimente am Lebendigen, so Noortje Marres (Noortje Marres, Experiment: The experiment in living, in: Celia Lury, Nina Wakeford (Hg.), Inventive Methods: The Happening of the Social. London 2012), werden in modifizierter Weise entwickelt und erprobt. Kritische Aspekte der Experimente am Menschen sollen dadurch ausgeschaltet werden, dass die Beteiligten gleichberechtigt involviert sind. Das Problem, das sich in der experimentellen Arbeitsweise ergibt, dürfte allerdings weniger mit moralischen Überlegungen zu erfassen oder allein mit einer Beteiligung aller zu kompensieren sein, sondern erschließt sich vielmehr aus einer systematischen und historischen Untersuchung. Denn Experimente entwerfen zum einen ein Environment des Möglichen und nehmen damit eine Reglementierung des Offenen vor. Zum anderen sind Performances und Experimente eine Weise der sozialen Konstruktion und Kontrolle. So hat Katja Rothe in ihren Forschungen zur: „Dramatologie des praktischen Wissens (Theater und seine ‚Anwendungen’ in Arbeitswissenschaft, Managementtheorie, Pädagogik und Soziologie)“ herausgearbeitet, dass mit dieser erst im Performen ein unsicheres und auf die Zukunft, mithin auf Verhaltensoptimierung orientiertes Wissen entsteht:

„Eine Dramatologie bezeichnet eine relationale Wissensgenerierung auf der Grundlage der (gegenseitigen) Beobachtung von situativen Handlungen der Akteure. Die Dramatologie findet ihre Gegenstände in aufgeführten Handlungen, in der Beobachtung von Praktiken (Praxis von altgriechisch πράξις, ‚Tat‘, ,Handlung‘, ,Verrichtung‘), die ich als theatral bezeichnet habe. Das Beobachten von Handlungsaufführungen wird zum Teil einer ‚Forschungsstrategie’ (Hitzler 1991: 277). Eine Dramatologie bezieht sich also nicht auf eine Philosophie der menschlichen Natur oder Anthropologie des Theaters, sondern auf die Art und Weise der Wissensorganisation, einer Ordnung des Wissens, die ein soziales „Selbst“ beobachtbar macht und damit überhaupt erst konstituiert.“

Auf den zweiten Blick ist also Vorsicht geboten bei der Bezugnahme auf diese Erweiterung und Performativierung der Methoden. Denn, neben den genannten wissenschafts- und wissensgeschichtlichen Bedenken, sind die skizzierten Methoden auf den historischen Moment hin zu befragen, in dem sie auftauchen. Dann fällt auf, dass die Methoden-Explosion sich mit dem Aufkommen digitaler Kulturen ereignet. Es wäre mithin zu vermuten, dass in dem Moment, in dem technische Geräte und Codes digitaler Kulturen immer mehr erfassen können, die Sozialwissenschaften seit den 2000er Jahren mit ihrer Suche nach neuen, u. a. affektiven Methoden (PDF, vgl. Britta Timm Knudsen, Carsten Stage Introduction: Affective Methodologies, in: Britta Timm Knudsen, Carsten Stage (Hg.), Affective Methodologies. Developing Cultural Research Strategies for the Study of Affect, New York 2015) es der Datenekstase in digitalen Kulturen gleich tun. Dann werden die skizzierten Methoden der Messiness lesbar als eine Unterstützung digitaler Technologien, die es darauf anlegen, immer mehr Daten zu erhalten sowie Methoden, sie auszuwerten. Mensch gewöhnt sich daran, Daten zu geben und umfänglich erfasst zu werden. Zudem wird er trainiert, sich mit Unordnung zufrieden zu geben, als die die Daten zumindest auf der Ebene ihrer Darstellungen erscheinen. Entweder man lässt sie ungeordnet oder erfindet immer komplexere Systeme der Ordnung. Die Re-Orientierung der Methoden in der Sozialwissenschaft scheint mithin ein probates kulturelles Feld mit eigenen Kulturtechniken, genannt Methoden, zu sein, in dem mit der spezifischen Konstitution digitaler Kulturen umgegangen wird.

Der Ruf nach immer dichteren Beschreibungen entspricht mithin einem technischen Effekt, der theoretische Erfassungen gründlich erschwert, vielleicht verunmöglicht. An die Stelle von Analyse und Theorie treten Phänomenologie und Beschreibung. Die gleichsam explodierenden und exzessiven Methoden kompensieren derart das Geheimnis und das Nicht-Verstehbare und füttern zugleich die digitalen Oberflächen und technischen Verrechnungen. Es handelt sich um Oberflächen-Methoden der Daten-Exzesse.

Diese Sondierung soll helfen, Methoden für die Untersuchung von sowie den Umgang mit den digitalen Kulturen des Geheimnisses und Nicht-Verstehen zu entwickeln. Weder kann der Explosion von Methoden hin zu einer Vielfalt noch dem Anliegen gefolgt werden, so viel wie möglich von der Wirklichkeit zu erfassen, wie in der sozialwissenschaftlichen Experimenten vorgeschlagen. Letzteres schließt sich im konstitutiven Nicht-Verstehen aus. Hier soll vielmehr eine doppelte Methodologie vorgeschlagen werden, die sich zunächst vor allem epistemologischen Einstellungen widmet. Erstenswäre eine Methodologie des Geheimen und Nicht-Verstehens zu entwickeln und zu erproben. Statt also Transparenz gegen das Geheimnis zu fordern, wäre auf das Geheime mit Geheimem etwa in Gestalt von Exzessen des Verbergens, des Schweigens oder der Verweigerung zu antworten. Diese Verhaltensweisen und Handlungen können den Umgang mit Daten und Identität ebenso betreffen wie politische Aktivitäten, die an Traditionen der Guerilla-Taktiken anschließen können. Grundlage und Wertungsrahmen für die konkrete Ausformulierung der Geheim-Methodologie ist zweitens eine konstitutive Haltung der Ambivalenz und Ambiguität zu entwickeln und zu befördern, die die Erkundung von Methoden für die theoretisch-wissenschaftliche Forschung ebenso leiten soll wie die praktisch-künstlerischen. Damit folgt diese Methodologie zugleich der Verfasstheit digitaler Kulturen. Sie scheinen nämlich auf der einen Seite das Geheimnis insofern zu bekämpfen, als z. B. Wissen in den Infrastrukturen des Web immer zugänglich ist, unübersehbar viele Daten abgenommen und verarbeitet werden können und Information für einen individuellen Nutzer immer spezifischer werden. Auf den digitalen Oberflächen erscheinen mit unterschiedlichen Repräsentationsformen immer mehr „Informationen“ über die bis dato nicht sichtbaren Dinge der Welt. Auf der anderen Seite aber liegt unhintergehbar im Verborgenen, wie Daten ausgewertet und verteilt werden und auf welchen technischen Grundlagen dies geschieht. Als methodische Orientierung wird in dieser Lage eine „Methodologie der Ambivalenz/Ambiguität“ vorgeschlagen, denn digitale Kulturen sind weder nur „gut“, noch nur „negativ“. Sie sind immer beides und das zur gleichen Zeit. Jeder Vorteil ist zugleich ein Nachteil, jeder Verlust zugleich ein Gewinn, und je umgekehrt. Diese konstitutive Ambivalenz/Ambiguität entspricht zugleich der Epistemologie und Gouvernementalität digitaler Kulturen, denn Ambivalenz/Ambiguität absorbiert Kraft und irritiert das Denken und Handeln. Wenn Ambivalenz/Ambiguität der Konstitution digitaler Kulturen entspricht und diese zugleich zur Methodologie erhoben wird, dann steckt man also einmal mehr in der Zwickmühle der Immanenz, da man die Methoden nutzt, die man analysieren wollte. In digitalen Kulturen dürfte diesem Dilemma nicht mehr zu entgehen sein: Man ist immer „drin“.

Ambivalenz und Ambiguität können aber auch gleichsam gegen ihre gouvernementale Evidenz genutzt und digitalen Kulturen dadurch auf die Schliche gekommen werden, dass man sich ihnen im „Für und Wider“ produktiv annähert. Wird nämlich aus jedem Für ein Wider und umgekehrt, so kann je eine Position der Beobachtung eingenommen werden. Jede Performance verlangt eine Counter-Performance, jedes Experiment ein Gegen-Experiment. Es wird nicht darum gehen, alles zu verstehen, die Black Boxes zu öffnen, wohl aber ihnen produktive und erkenntniskritische Seiten abzugewinnen und immer wieder das Offene und Anderssein präsent zu halten.

Die „Methodologie der Ambivalenz/Ambiguität“ für digitale Kulturen wird zudem eine der Zeit sein, da sie sich auf immer neue Entwicklungen einstellen muss. Es kann also nicht davon angegangen werden, dass ein Projekt auf lange Zeit durchgezogen wird. Vielmehr gleicht die „Methodologie der Ambivalenz/Ambiguität“ einer wandernden, lokalen und vernetzten Akademie, die sich immer neuer Methoden, Projekte, Experimente und Erkenntnisse widmet.

Zusammengefasst heißt das: Mit einer Methodologie des Geheimnisse in der Haltung der Ambivalenz/Ambiguität soll auf das digitale Mysterium reagiert werden. Diese Kombination gleicht einem getanzten Kampfsport, in dem sehr wach die Umwelt sondiert wird und eine Art auf Dauer gestellte Taktologie inszeniert wird. Finten, Hakenschlagen, Überholen, Verstecken, So-Tun-Als-Ob, Anfüttern, Enttäuschen, Gleich-Gültigkeit u. ä. wären Begriffe für Praxen zu es zu erkunden und zu pflegen gälte. Dies kann derzeit zunächst nur auf dem Level experimenteller Forschung geschehen.

Es macht mithin Sinn, die „Methodologie des Geheimen und der Ambivalenz/Ambiguität“ als ein „Performing the Digital“ umzusetzen: Es performt das Digitale und das Performen menschlicher Akteure wird von diesem konfiguriert. Dieses doppelte Performen tritt in den Fokus, weil Erkenntnis ob der Unsichtbarkeit der Technik in digitalen Kulturen vor allem aus Praktiken abzuleiten ist und durch diese zu gewinnen. Kristin Veel hat für diesen Zustand entwendeter Verstehbarkeit und Privatheit einen Typus (PDF, Nothing to Hide and Nothing to See. The Conditions of Narrative and Privacy in Jennifer Egan’s Black Box 2014) ausgemacht, nämlich die Hauptfigur aus Jennifer Egans Twitter-Roman: Black box. Kristin Veel schreibt:

“I have argued that reading Egan’s Black Box provides an entry point for understanding a contemporary condition of information procesing and its implication for our conception of privacy. […] In a condition of perpetually open eyes – of information excess – we endure the gazes of others and our own company by black boxing them, letting them merge with the context in a state of perpetual simultaneity. There is nothing to hide, but also there is nothing to see, in the sense that interiority is black-boxed, and we remain on an ambigious footing as to how we relate to this interiority, oscillating between curiosity and indifference. […] the condition of information excess in which we are immersed today seems to find an appropriate form in the Twitter-medium’s contextually and collectively embedded form of communication, one that is able to capture the ambiguity with which privacy is surrounded today.”

Es geht also auch hier ums das Aushalten und Produktiv-Machen von Ambiguität und Ambivalenz sowie von Geheimem, durch die alles durchlaufen und die performativ und situativ zu Sinnbündeln werden. Aus den immer dichteren Beschreibungen in der Sozialwissenschaft mit ihren explodierenden und exzessiven Methoden kann gleichsam unter Umkehrung der Vorzeichen eine Theorie der Beschreibung sowie eine Methodologie des kritischen Performens werden, die nicht mehr das Geheimnis lüften und das Nicht-Verstehbare kompensieren und dabei zugleich füttern will. Vielmehr geht es darum, diese zu entwenden, um sie für sich zu verwenden. Aus Daten-Exzessen kann so ein Krimi um das Versteckspiel mit Daten werden.

Die grundlegende Veränderung zu den bisher in „Re-thinking methods“ genutzten Methoden wird nun darin bestehen, dass – über die diskursanalytische Arbeit hinaus – exemplarische Geheimnis–Ambivalenz/Ambiguitäts-Trainings erarbeitet werden, die von diskurskritischen Analysen ausgehend praktische Erprobungen durchführen und der digitalen Gemeinschaft zur Verfügung stellen. Diese Trainings implizieren eine Reflexion bezogen auf die methodischen Entscheidungen und ihrer Effekte. Statt diskurskritischer Interventionen sollen nun Experimente unternommen werden, die auch konkrete Methoden vorschlagen, statt wie Interventionen „nur“ zu beobachten und aufzuzeigen. Gleichwohl wird eine diskursanalytische Arbeit bestehen bleiben müssen, denn auch das digitale Mysterium ist ein Diskurs.

Bereits die Beobachtung der Geheim-Machung in Fallbeispielen soll von der methodischen Ambivalenz/Ambiguität bestimmt sein. Es sind die Grenzen des Geheimen zu benennen sowie seine epistemischen, ökonomischen und politischen Effekte. Zugleich wäre zu erkunden, was dem Geheimnis sowie der umfassenden Erfassung entgeht, etwa Projekte, die nie umgesetzt wurden, oder Erfindungen, die verloren gingen. Sie halten die Fantasie lebendig und verweisen auf die unhintergehbare Unsicherheit und Unbestimmtheit von Wissen. Es bleibt immer etwas übrig. Die Geheim-Machung sowie das Nicht-Verstehen haben also auch positive Effekte, die es zu nutzen gilt. Statt das Geheimnis aufzudecken und immer mehr in Daten zu erfassen, wäre mithin auf das Geheimnis mit einem Geheimnis zu antworten.

Eine wichtige Funktion ist die Archivierung der Geheimnisse, seien es die der Macht oder die der Macher_innen/Nutzer_innen. Kristin Veel, Nanna Bonde Thylstrup, Annie Ring, Anders Søgaardhaben die mögliche Konstitution eines Archivs in den zeitgenössischen Geheimnis-Kulturen des Digitalen in einem Projekt zu „Uncertain archives“ skizziert. Archive werden deshalb unsicher, weil sie zum einen nicht mehr allein der Speicherung von Wissen dienen, sondern vor allem der Vorhersage und der Prävention, in die sich Fehler oder Überwachung einschleichen können und die immer unsicher sind, weil sie in ihren technischen Prozessen nicht mehr gänzlich nachvollziehbar sind. Archive unterstehen mithin dem Wissen um Nicht-Wissen und Nicht-Verstehen. Zugleich erzeugen diese Archive eine Vorstellung von Sicherheit in einer so genannten Risikogesellschaft. Doch auch diese Vorstellung wird wieder gewendet, da die Archive auf Daten von Besuchern beruhen und, wie Datenschutzskandale zeigen, dieses Wissen nicht schützen. Das heißt, Archive in digitalen Kulturen produzieren und überformen Nicht-Verstehen und Geheimnisse. Kristin Veel, Nanna Bonde Thylstrup, Annie Ring, Anders Søgaard heben die Ambivalenz/Ambiguität digitaler Kulturen hervor: